グーグルアース以降の世界で

10代から20代前半にかけて僕の全ての物事への判断は、見た 目が、「クール」か「クールじゃないか」の二進法で判断された。その他のことは、(意味とか、思想とか文脈など)そんに重要では無かった。むしろ思想や哲学も「クールか」か「クールじゃないか」が重要だったし、今でも根本的な判断の基準は変わらない。世の中が白か黒ではなく、カオスだということに気づきながらも、二進法の犬みたいに世界を判断していた。

「クール」だと思うものは、人によって違うので、なかなか理解し合うことが難しい。こないだ写真や美術にあまり詳しく無い知人にティルマンズとラリー・クラークの写真集を見せたら、「何がいいか分らないし、意味が分からない」「これって、カッコいいの?」と聞かれた。僕は唖然として開いた口がもっと大きく開いて、そいつを食べてしまいたかった。今後この友人と僕が会うことは無いだろう。(相手もそう思っているはず。)

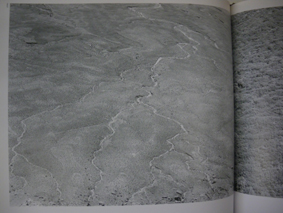

今、日本の写真家でもっとも「クール」で最先端な作品を作っているのは、松江泰治だ。(彼を「クール」だと言うのには賛否両論あると思う。ちなみに僕は「クール」だと思っている。しかしバロウズやラリー・クラークのような「クール」とは少し違う)彼の中心を欠いた丁寧に地平線が排除された写真はアンビエント・ミュージックのサウンドのごとく、パブリックな場所や、モダンな建築物の中に設置されれば非常に相性が良い写真だし、カフェやレストランに飾っていても気にせず食事にありつけるぐらい気にならない。この点を指摘してミニマムな作品を毛嫌いする人は、噛み付いてくる。「インテリアなんじゃない?」とか、「家具のような作品」とか「存分に荒れ狂いたい魂が感じられない」とか。確かにこの指摘は、半分当たっているし、半分は誤解だと思う。ミニマムな作品に潜む魅力は、その厳粛に守られたルールによって際立つ。例に上げるのには違和感があるかもしれないが、拘束のドローイングで知られるマシュー・バーニーの作品には、限界が設定されているだけに、排除されたエネルギーが視覚化されてなくとも想像力を刺激してやまない。キリストだって、十字架を背負って歩いている苦役の姿が、二千年もの長い間、人々の支持を得てきたのだろうし。もっと簡単に言えば、コンサバティブな女性がなんで男にモテるかということにつきると思う。不感症に思える女ほど、想像力をかき立てるのだ。

松江泰治の写真の魅力は、彼の視点の距離の捉え方にあると確信する。彼の写真集に「CELL」というカラー写真で世界を俯瞰で撮影したものがある。最小単位(細胞)というタイトルが表すように極端にトリミングされて浮き上がってくる画像は、我々人類の生活が、距離を置いて見れば非常にコミカルなものであることに気づかしてくれるし、画像はまるで初期のファミコンみたいにカワイラしい。顕微鏡で見える微生物が人間にはちいさい生物に見えるかも知れないが、ちいさいのではなく、距離があると考えると少し世界が違って見えてくる。松江の写真がグーグルアースに酷似しているのは誰が見ても分ると思うし、それゆえに興味深い。最近の松江のほとんど動かない映像写真?は、来るべき写真表現の課題を浮き彫りにしている。今後モニターが開発され続ければ、紙のようなモニターが現れるのにそんなに時間はいらないはずなのは眼に見えているし、映像と写真の区別は恣意的な意志によって決定する自覚がよりいっそう重要である。

グーグルアースという人工の眼が世界を外側から覆い尽くし、地球全体を監視体制に置き、携帯電話にカメラ機能が内蔵されて、ビデオとカメラの境界線が曖昧になり、決定的瞬間が無くなっている現在。そもそも、撮影行為自体に意味があるのだろうか?いや、写真家という存在自体が必要なのだろうか?

かのリチャード・プリンスはすでに70年代後半に写真をもう一度写真に撮るという作品を一貫して発表し続けているし、音楽の世界ではサンプリングに、もはや違和感はないだろう。そう、全ての世界は写真で出来ているのだ。脇を閉めて前に出ろとかいうマチズモ全開なカメラマンや、フォトグラファーは、早々に歴史の舞台から退場していただきたい。アディオス !

『hysteric MATSUE Taiji』

松江泰治

初版 Hysteric Glamour 2001

¥52,500

林 裕司