ブログ - Words from Flying Books

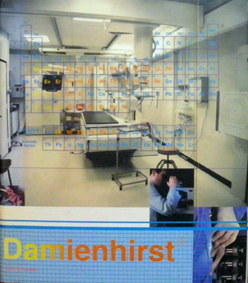

ホルマリンで保存された牛、羊、鮫など、本物の動物の死体を作品にするイギリス出身の現代アート界の寵児、ダミアン・ハーストの作品を要約すれば生と死だ。そのシンプルでショッキングな作品は人々の物議の的になる。

当時(1988)イギリスの若手アーティストは美術商などから全く相手にされて無かった。しかしビートルズやローリング・ストーンズ、セックスピストルズを生んだ国の若いアーティストは黙っていなかった。ロンドンのゴールドスミスカレッジの学生達によって港の倉庫で開催されたな歴史的な企画展「フリーズ」の主謀者の一人が当時大学2年生のダミアン・ハーストだった。

若者達はヤング・ブリティッシュ・アーティストと呼ばれ保守的な美術界を騒がした。その中で特に悪名が高かったのがダミアン・ハーストだ。動物を輪切りにしたり、腐乱した蠅の集っている牛の頭部をガラスケースに入れて展示したり、皮肉まじりに薬品瓶を綺麗に揃えて見せたりしたストレートで残酷な作品は、彼が十代にパンクに明け暮れていた事を納得させる。

ヤング・ブリティッシュ・アーティスト(YBA)は当時の盛り上がりとは違って美術界の主流には成らなかったが、数多くのアーティストに影響と勇気を与えた。YBAの中心人物ダミアン・ハーストは今でも我々に話題を提供してくれる。ロンドンの高級住宅街に薬瓶を並べたインスタレーションで装飾したレストラン「ファーマシー(薬局)」を共同経営し、「本物の薬局とまぎらわしい」と薬局業界からクレームを貰ったり、近年では8601個のダイヤを全体に散りばめた髑髏(神の愛のために)が約120億円相当で売買され世界を驚かせた。

ダミアン・ハーストの多くの作品は自分自身が絵を描くとか、パフォーマンスをするとか言ったものでは無く、技術者や彼の助手達が作ったりしている作品が多いため物議の的になる。しかし、そんなカビの生えた古くさい論議なんか100%無視して現代ではアーティストが思い描いたアイデアを金と名声を武器にして制作させても偉大な芸術作品は作れるし、物質にオリジナリティなんて無くてもいい。ダミアンの動物の死体をそのまま放置した作品は、仏教の死体が滅び行く経過を見せ、肉体の儚さを自覚させる教え「九相詩絵巻」を思い起こさせるし、タバコの吸い殻を集めた作品は、人間が無意識に抱いてる自己破壊の欲求を具体的に示す。この男の作品は死体から宝石まで極端だが、人間の業を嫌でも思い起こさせる。

ホルマリンで保存された動物の作品を初めて見たときは旧約聖書に出てくるノアの方舟の伝説を思い出した。ノアが動物のつがいを集めて保管する現代版として、ダミアンの作品が未来に役に立つのも想像出来なくは無い。

今では短髪に眼鏡のその風貌は、かつてパンクの洗礼を受けた人物と言うより知的なビジネスマンだ。当時イギリスの若手アーティストの鬼っ子は、今やアートセレブとなり週刊誌レベルの平凡な話題を振りまいたりしている。しかしアートがここまで俗っぽい情報を提供してもいいではないか。人類の欲望を結集した美しくもグロテスクなダイヤだらけの骸骨最高!

I WANT TO SPEND THE REST OF MY LIFE EVERYWHERE, WITH EVERYONE, ONE TO ONE, ALWAYS, FOREVER, NOW.

ダミアン・ハースト(Damien Hirst)

1998 カバー・HC・ポスター二枚付

¥25,000

林 裕司

こちらをお読みの皆様は本をお好きですよね?あれ? ああよかった、大丈夫ですね。

便利になったようでいて、なんだか日々忙しいですし、娯楽ならほかにいくらでもあるし、テキストだって(この文章もそうですね)画像だってPCや携帯で見られるし。気づいたら本を手にしてないなここんとこ、という方がいらしても不思議ではない、のですけれど。

でもコンビニで立ち読みする、漫画雑誌とか週刊誌も本って言ってもいいのでは?紙を束ねてあって、文字や図が印刷されてますものね。本の定義ってなんでしょう。

さてこの本『目でみる本の歴史』は本についての本です。この本の中には本がたくさん入っています。この本の後ろ三分の一ほどは解説になっていて、素材も紙ではなく印刷されてない古代の本のことや、私たちが本、と思うかたちになるまでに開発されていった技術のことや、時代時代の本について知ることができます。

しかしここはカラーを含む、豊富な図版をみてみましょう。本の中に本たちを。

14世紀の写本は主に事典や聖書です。木版の挿絵に手彩色されたものも出て来ます。羊皮紙に書かれたイソップ物語もあります。このころの本は万人が手に出来るものではなかったのでしょうね。金箔とエナメルの細密画で飾られている、宝飾品のようなこれも本。

16世紀の銅版の地図帳も彩色されているようです。15世紀のものとも言われるエチオピア語で書かれた聖書はほぼ正方形で、見開きの見慣れぬ文字が端整にならぶさまも、革の表紙に紐で綴じられ全体に黒ずんだその外観も、オブジェ作品かと思わされます。

日本の本もありますね。17世紀半ば出版。見開きの片側には動物の絵が描かれています。「伊曽保物語」。行書の縦書ですし、似たタイトルの先程の本とはずいぶん様子が違います。

「ロビンソン・クルーソー漂流記」は1719年の初版と1790年版、1857年の日本語訳版と揃っていて、挿絵も字体もそれぞれ、見比べられます。日本語版は「魯敏遜漂行紀略」と立派な字で書かれていますが、挿絵のロビンソンはなんだか弱そうです。

ウィリアム・モリスの華麗な蔓草文様と活字、バーン・ジョーンズの挿絵が手漉きの良質紙に配された、ケルムスコット・プレス刊行の「チョーサー著作集」は、本の中に入って本をめくり、他の頁を見てみたくなります。

この本に載せられている、その見た目も生まれた場所や時間もさまざまな本たちは、主に京都外国語大学附属図書館に所蔵されているものだそうです。日本にこれらの本たちが集まっているなんて、わくわくしますね。

冒頭に挙げた言葉はこの本の著者の一人によるものです。いかが思われますでしょうか?

『目でみる本の歴史』 庄司浅水・吉村善太郎 著

初版 庄司浅水識語紙入り 函少傷み 帯欠

出版ニュース社 1984

¥8,000

Tanaka

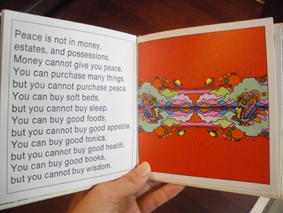

その本があるだけで、うれしくなるのはなんでだろう?

Peter Maxのイラストがハッピーなオーラを出しているのは確かに大きい。

でも、それだけじゃない。

モノとしての、このサイズ。存在感。

4冊セットっていう、特別感。

並べたときの高揚感。

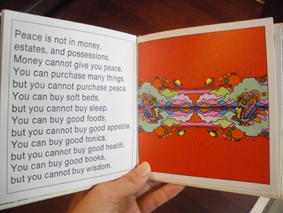

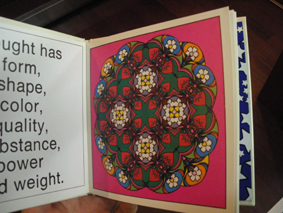

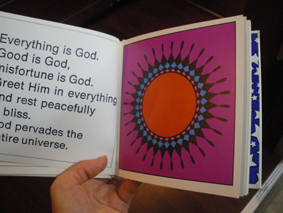

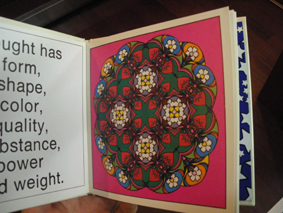

ヒッピーカルチャーの神様・Peter Maxのイラストと、ヒマラヤの聖人・Swami Sivanandaの言葉が、1冊1テーマで、1ページごとに対応しています。

まさに、神と神のコラボレーション!!

料理本から思想まで、幅広く活動していたPeter Maxですが、彼の本はめったに再版されません。

「その時、その場所」にしか存在しなかったもの。それが時空を超えて「いま・ここ」にあるということが古書の味わい深いところだと思います。

こんな手の平サイズの本から、1970年のヒッピーカルチャーへ通じる扉が開かれる不思議な感覚を楽しんでみてはいかがでしょうか?

表紙を並べて飾るのはもちろん、毎日違うページを開いて、瞑想してみたり……。

ほら、なんだか良いイメージが湧いてくるでしょ?

「LOVE, PEACE, GOD, THOUGHT」4冊セット

PETER MAX / SIVANANDA

Morrow 1970

¥33,600

Beginner’s guide to French cooking

HC Parents’ magazine press 1969

¥14,700

Uehara

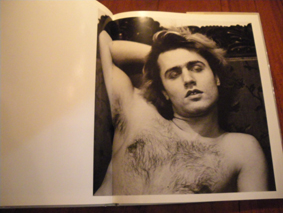

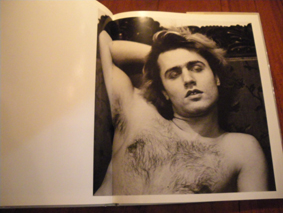

スタンリー・キューブリック監督の映画「シャイニング」を、観た事がある人なら二人の双子の少女の幽霊が出てくるをシーンを覚えている人は多いだろう。この場面の原型になったのが、世界で一番有名な双子の写真を撮ったアメリカが生んだ怪物写真家、ダイアン・アーバスである。怪物とは言っても容姿端麗で裕福なユダヤ系の家庭に生まれたお嬢様だ。アメリカが、最も異常で魅力的だった60年代。カウンター・カルチャー全盛の時代、ティモシー・リアリーがドラッグ・ピープルの神として君臨し、ヒッピー達のメッカ、ヘイト・アシュベリーが無法地帯のサイケデリック都市国家として幅を利かせ、ドラック体験を見事に小説にした神秘主義SF作家フィリップ・K・ディックや、キリストのような顔をした悪漢のカリスマ、チャールズ・マンソンがいた。

どいつもこいつも一癖も二癖もありそうな奴らである。この激動の60年代を、カメラという武器を持って果敢に体当たりで挑んで、最後には自ら自爆(自殺)したのが、ダイアン・アーバスである。

当時写真集の出版などはほとんど無く、写真家達の活動の場はジャーナリズムの世界が表現の場だった。アーバスの写真が初めて載ったのが「エスクァイア」の60年7月号、ニューヨーク特集である。フリークス・ショーの男、身元不明の死体、社交界の花形女性、小人の俳優。どの人達も立派なニューヨーカーである。最初の雑誌掲載で彼女の特別な志向がすでに垣間見れる。

初の雑誌掲載を皮切りにアーバスは、「ハーパス・バザー」「ニューヨーク」「ショー」「ニューヨーク・タイムズ」「ホリデイ」「サタデー・イブニング・ポスト」さらにロンドンでも「サンデー・タイムズ・マガジン」「ノヴァ」といった複数の媒体で写真を発表する。全ての写真が、彼女のストレートな曇りの無い目で射られたポートレイトや人工物は、アメリカが大事に育ててきた価値観など意にも介さない。

同じ「エスクァイア」で活躍していた、アメリカの文豪ノーマン・メイラーは「ダイアンにカメラを渡すことは、子供に手榴弾を渡すようなものだ」と自ら彼女のモデルにもなった体験からそう語っている。見たものを石に変えるメデューサばりに、アーバスに掛かれば普通の人や、張りぼての建物さえ荘厳な美しさを見せる。

特に印象に残っているのが冒頭であげた双子の女の子の写真だが、その他に彼女が自分自身の妊娠した姿を撮影した有名なセルフポートレイトがある。この妊娠状態のいわば普通では無い状態の写真に彼女の志向の全てがある。

.diane arbus. ダイアン・アーバス(Diane Arbus)

第2刷 カバー欠 Aperture 1972

¥24,800

MAGAZINE WORK ダイアン・アーバス(Diane Arbus)

Aperture 1984

¥14,700

林 裕司

マニュアルやレシピを読むのはお好きですか?掌に乗っかる機械に付いてくる、ちょっとしたムック本くらいの大きさと厚みのある「取り扱い説明書」はつるんとした顔をしながら、ある種の昆虫や節足動物であるかのように、見たくない。という反応をひきおこしがちですが、多数派ではないと思われるもののこの冊子に美と可能性の喜びを見出す方もおられますし、同じ「操作や作業の手順及びそれに必要な部品や材料を説明する」ことを目的として書かれたものでも、扱われる内容がご自身のお好みの分野であった場合(食物、植物、被服、工作、遊戯、スポーツ等々…)にはむしろ好んでこれを読む、と云う方は多いことでしょう。ただこれらは正確には読む、というより活用するといった方がその性質上ふさわしいかも知れません。なかには書き手の個性によって、もしくは機能性をつきつめたがゆえに、読み物として充分に面白い、さらには詩の域にまで達するものすら見受けられるとはいえ、通常は実際の作業と平行して、またはその予行演習として使われることでありましょう。

さてこの本は機械や装置を構成するものや、働かせ方を説明するものなのですが、肌理細かい注(ノート)もふんだんに記されていて、大変親切なマニュアルであるにもかかわらず、実際この通りに装置を稼動させるために活用することはおそらく困難だと思われます。茶がかった朱色と緑がかった蒼色の使われた愛らしくも明快な図解も添えられていますのに。

ではここで機械の名をいくつか挙げてみましょう。決してむずかしくはありません。なんのための機械なのかとてもよくわかります。

目覚時計をおとなしくさせる機械

造花をにおわせる機械

朝焼け(オーロラ)をはやく見るための装置

怠けものの犬の尾をふらせる機械

雨を利用してシャックリを音楽的にする機械

なんのための機械かはよくわかりますが、どんな部品でどのように動くのかはすぐには分かりませんよね。どうぞ(1)はじめから(2)番号を追って(3)お読みください

きっとよくわかりますよ。

ノート (a)「ナンセンス」ということばは原題にはありません

(b)Le machine di Munari (ムナーリの機械)だそうです

『ナンセンスの機械』

ブルーノ・ムナーリ

初版 帯 筑摩書房 1979年

¥12,600

Tanaka

この間、古本の即売会で棚を眺めていたときのこと。「ん、いい背だなぁ」と思って手に取ってみたら、装幀は山名文夫だった。ときどきこういう一人クイズをやっています。ちなみに、その本は残念ながら表紙に大きく蔵印が押されていたために買わずに帰ってきてしまったのです。

そんな折、山名文夫の作品集が入ってきました。

名前を知らなくても、紀ノ国屋(スーパー)のロゴや、新潮文庫の葡萄のマークなど、誰でも目にしたことがあるでしょう。

まだ日本に「デザイナー」という言葉が生まれるずっと前、明治後期に杉浦非水・橋口五葉などがまいた種が、大正〜戦後にかけて花開く、まさにデザイン史のなかの激動の時代を生きた人です。

山名文夫といえば、資生堂の広告デザインで、美しく上品な女性のイラストや、唐草文様のイメージが印象的かと思います。当時の資生堂社長であり意匠部創設者の福原信三が原案を作った「花椿」のマーク。そしてロゴタイプや唐草文様は、長年かけて先輩デザイナーたちが形づくってきたものを山名文夫が継承し、さらに認知度を広げて発展させていったようです。

軸のぶれないイメージを作る人なので、ずっと資生堂一本でやってきたのかと思いきや、入社して3、4年で独立し、名取洋之助主宰の対外グラフ誌『NIPPON』の編集に河野鷹思とともにたずさわります。その後、社長の求めに応じて資生堂に復帰。名取洋之助のもとで得たデザイン力をもって、より資生堂のデザインを豊かにしていくのです。山名文夫を語るとき、資生堂とは切っても切れない関係ですが、福原信三との強い信頼関係があったからこそ、企業理念をどのように表現していくか常に問い続けて、資生堂のブランドイメージが作り上げてこられたのでしょう。優美なデザインの裏側には、デザイナーとしての厳しい姿勢が感じられます。

生誕100年を記念して編纂されたこの作品集では、山名文夫の60年に及ぶ創作活動から紡ぎ出された膨大な作品群より、イラストレーション・ロゴタイプ・装幀など193点が収録されています。早川良雄、永井一正、中村誠などからの寄稿も、いろいろな角度から山名文夫という人を感じることができて興味深いです。

『山名文夫 生誕記念作品集』

初版 帯 求龍堂 1998年

¥8,400

Uehara

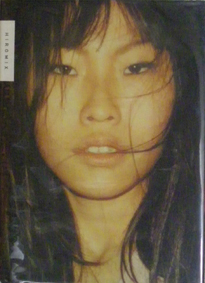

90年代後半、彗星のように現れて日本の写真界の常識を一気に軌道修正させたのは、現役女子高生の女の子。コンパクトカメラで女子の気持ちいっぱいに撮影された写真は、シリアスな暗い男の目線で構築されていた世界とはまるっきり違っていた。

一躍ハイティーンのカリスマに上り詰めたのがHIROMIXである。まるで少女がカメラを持って世界を相手に面白可笑しく飛び回っているようだ。キラキラしていて底抜けに明るく、時には悲しみもある写真は刹那的であるがゆえに美しい。

透明でカラフルなあっけらかんとした写真は、それまでの日本の写真界の歩んできた歴史なんて眼中に無いとばかりにガーリーフォトブームを巻き起こした。

コンパクトカメラの押せば誰でも写せるという最大の利点を生かして、才能とセンスと勇気があれば誰だってスターになれるということを実証した。同時期に蜷川実花や長嶋友里枝などと共に男性的な写真界に少女達が降臨したのである。

HIROMIXの写真はストレートで妖しく、危険な明るさに満ちている。写真が上手いとか、カッコイイとかよりも先にこういう友人関係や生活を素直に撮ればそれでいいんだと言わんばかりである。

誰もが写真機という民主的な機械を使って好きなものをフィルムに定着できるようになってから、他人には全く関係ない個人の恋愛遊戯や結婚、興味の無い人にはまったく価値の無いオルタナティブな活動が作品になって受け入れるくらいまで世界は幅が広くなった。

戦争や事件など撮らなくても個人のプライベートが作品になる時代だ。観念論でも唯物論でも、資本主義でも共産主義でもどっちでもいい、存在が在ろうが想おうが、そんな事は関係ない。そこに在る物を(想う物)感じたままに撮ればいいんだ。

今、自分の横にいる人が美しいと思った瞬間、世界は違った装いを見せる。その事を強く意識し躊躇せずシャッターを切る。現代美術家のゲルハルト・リヒターが「素人写真の中にはセザンヌの絵よりも美しい物がある」と言ったのもあながち嘘ではない。それらは歴史に登場しないだけだ。

ニエプスが初めて写真を撮ってからそんなに時間は経っていない。まだまだ写真は人々の認識を変え続ける。

HIROMIX

EDITED BY PATRICK REMY (独)ITED BY PATRICK REMY

¥8,400

林 裕司

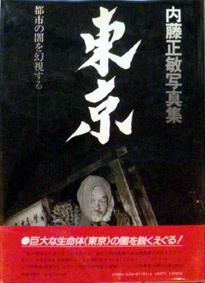

内藤正敏の写真は怖い。普通にただ一目見ただけで怖い。ミイラ(出羽湯殿山の即身仏)や暗がりに浮かぶ、拙いタッチもうすら寒くさせる遺影の並ぶさま。闇から顕れるこの世ならぬ気配をまとった神仏像。楽しそうではあるが年輪が迫力となって見るものを脅かす、婆(ばば)たちの顔、顔。

山中の聖地や、伝統の儀式が未だ生活の一部として息づく集落に於いてのみ、その怖いモノは見出されるわけではない。

『内藤正敏写真集 東京―都市の闇を幻視する』の舞台は浅草、上野、銀座、新宿などの盛り場だ。鼻に蛇を通す見世物芸人や傷痍軍人、何があったか顔面からだらだら血を流す男。怖い。しかし建物が取り払われ、土が剥き出しになった工事現場や路上で眠る人の傍を行くカップル、選挙カーなど普段目にすることがないわけではないものにも怖さが感じられるのはどうしてなのだろう。浮浪者の人々の表情が山中の神仏像のようであるのは。

山奥にも怨念の歴史の地にも力の籠められた寺社にも都会にも、内藤正敏が視るのはいつも異界だ。この写真集の作品が撮影された1970年から1985年の間、そしてそれ以降も東京はこれまでと同様、常に激しい変化を続けている。その変化の中にあって変わらぬもの、闇のありかを視る。

そして自らの写真に触発されて、写真家はこの闇を抱えた都市の時を超え、江戸の呪術的な成り立ちをまでを視通し、カメラには写らないこの幻視は文章となる。

内藤正敏写真集 東京―都市の闇を幻視する

初版 帯 1985 名著出版

¥28,000

Tanaka

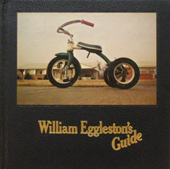

僕にとってのアメリカのイメージは3つある。1つ目はマイケル・J・フォックスやエディー・マーフィーの摩天楼成り上がり映画の、超高層ビルが立ち並ぶマンハッタンの風景。2つ目はシュワちゃん率いるチープなSF映画の男女ともマッチョな野郎達がネオンの下で繰り広げる風景。3つ目はデヴィット・リンチやジム・ジャームッシュの映画に出てくる田舎のカフェや、ファミリーレストラン、庭のスプリンクラーから水が吹き出している住宅や、さびれたモーテルの風景だ。

全て映画からのイメージである。小さい頃テレビで観ていた光景が頭の中から離れない。

ロバート・フランクやウィリアム・クラインが撮った光景とは違う眼差しでアメリカを撮影している一人の男がいる。その名をウィリアム・エグルストンと言う。何気ないアメリカ南部の日常の風景。何ら劇的でないその写真は、今やフランクやクラインなどよりも静かに強く若手の写真家に影響を与えている。

彼の写真は「アンチ・クライマックス」と言われている。世界を客観的に持続した時間として捉える写真である。

1991年にニューヨーク近代美術館の写真部長がピーター・ガラシに交代した時、いわゆるニュー・カラーと呼ばれる写真家達に時代が移行した。それまでストイックなモノクローム写真が中心だったが、一人のキュレーターの出現により状況は変わったのである。世界のたった1つの美術館の人事異動で動向が左右されるというのは、非常に恐ろしくもとても刺激的だ。

ピーター・ガラシが手がけた展覧会「Pleasures and Terrors of Domestic Comfort」では、フィリップ・ロルカ・デコルシアやジェフ・ウォールなどセットアップ中心の写真家達と共にエグルストンも入っている。この展覧会が重要なのはモダニズムからポストモダニズムへのシフトチェンジが行われた象徴的な出来事だからだ。

ドラマティックではない日常の誰もが観ている光景は、人種や国境を越えて人々に共感を与える。アメリカのマッチョが毎日食べるハンバーガーやホットドックのようにケチャップとかマスタードが付いていない食事をしていても、エグルストンの写真は僕の心にも届く。彼の写真を初めて見た時そんなに気にはならなかった。フランクやクライン、森山大道のほうが刺激的だったからである。でも時間が経つにつれてエグルストンの写真が重要度を占めてきた。

エグルストンの写真には冒頭であげたリンチ映画に出てくるアメリカの田舎の牧歌的

な光景が見られる。ツイン・ピークスやブルー・ベルベットなどのシーンにエグルストンの写真を想起する人は少なくないと思うが、そこにはアメリカ中流家庭の変わらない日々の光が、映画ではなくストーレートに映し出されている。

カフェには髪の長い女がドーナツかピザを食べていて、粗野な若い男達が女を見て声

を掛けようか様子を伺っている。

家の机の引き出しにはピストルがしまわれていて、いざというときには自分で身を

守る。

街にはチープなネオンが瞬いていてその周辺は闇で覆われている。

こんな出来事が毎日起こっているアメリカの南部のとある街の風景が僕の心を捕らえて離さない。今からリンチやジャーッムシュ、いやロバート・アルトマンの映画を観ながら同時にエグルストンの写真集を開き、舌が焼けるようなコーヒーとドーナツを食べよう。

William Eggleston’s Guide

The Museum of Modern Art

1976

28,000円

林 裕司

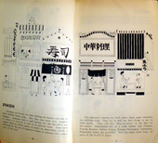

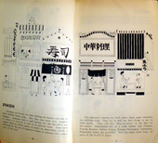

ポケットサイズの日本紹介。

本文はすべて英語なので、外国人向けに作られた日本のガイドで、パンアメリカン航空(パンナム)の利用者に配られたものだと思われます。

ポケットサイズでありながら、真鍋博のイラストが(ほぼ1ページおきに!)ふんだんに入っているのが嬉しいです。

日本の文化や歴史・宗教などさまざまな面を紹介しているのですが、ガイドブックにしては驚くべき充実ぶりです。

「ゲイシャガールズは、歌って踊れるエンターテイナーですが、それ以上は期待してはいけません」

「家父長制度が浸透していたから日本のテレビは急速に発達した」など、

日本のことをどんなふうに紹介していたのか、日本の歴史を生活レベルで知ることができ、日本の内側で生活していると意外と知らないこともあって面白いです。

また、巻末に日本企業の広告ページもあり、日本が成長していく様が見て取れます。この一冊まるごと、理想と現実の狭間で、東京オリンピックへ向けて日本が一丸となって頑張っている姿が浮かび上がってきます。

「Here is JAPAN」

イラストレーション:真鍋博、装丁:早川良雄

朝日放送1963年

12,600円

Uehara