ブログ - Words from Flying Books

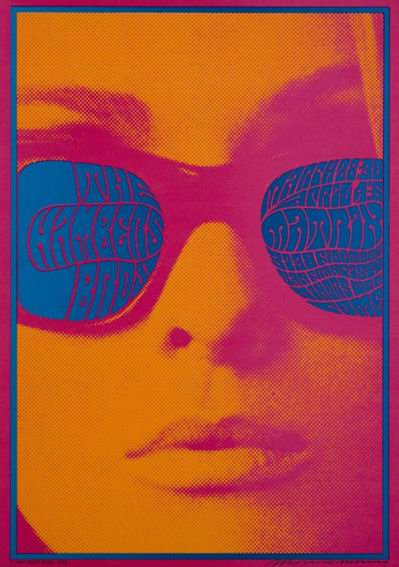

以前、ご好評をいただいた1960年代後半のサイケデリックロックポスターが再入荷しました。今回は人気のヴィクター・モスコソのオリジナル1stプリント(すべてベストコンディション!)で、初入荷のものが大半です。すべて一点限り、早い者勝ちです!

以下、『Flying Buzz Vol.5』より

<BIG 5>

1960年代後半、ロック・サウンドの爆発的な流行と共に登場したサイケデリック・アートは、コンサート・ポスターやレコード・ジャケットを通して視覚的に若者の心を掴んでいった。現在ではかつての扇動的なサブカルチャーの枠を超え、ファイン・アートとしての地位を確立している。なかでも当時を代表する、ヴィクター・モスコソ、リック・グリフィン、スタンリー・マウス、アルトン・ケリー、ウェス・ウィルソンら五人のイラストレーターは<BIG 5>と称され絶大な人気を誇っている。

<Victor Moscoso/ヴィクター・モスコソ>1936-

グリフィンと同様アメリカのアンダーグラウンド・コミックスの草分け的ライター。(ヒッピー・ムーブメントと共に登場した「ZAP COMIX」等。ロバート・クラムもその代表的ライターの一人。) キャッチーなイメージデザインには定評があり、ジェリー・ガルシアのソロ・アルバム・ジャケットなどでも有名。1978年に東京国立近代美術館で催された「20世紀アメリカのポスター展」では、アンディ・ウォーホルやピーター・マックスの作品と共に展示された。

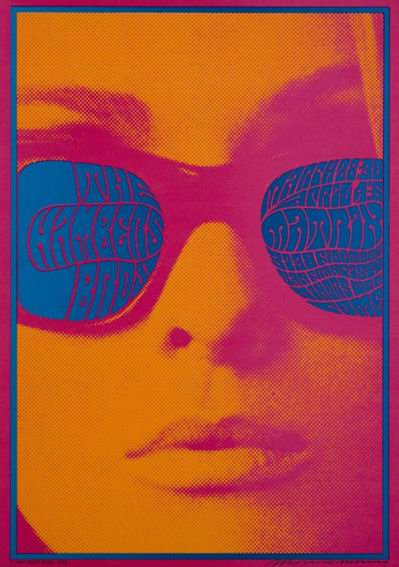

Victor Moscoso “The Cahmbers”

Neon Rose #12 Steve Mann AT THE MATRIX

60年代サイケデリックアートの代表作

1967 1st printing ¥65,000

Victor Moscoso “FLOWERPOT” FAMILY DOG No.86-1

Blue Cheer, Lee Michaels, Clifton Chenier

60年代サイケデリックアートの代表作

1967 1st printing ¥65,000

Victor Moscoso “Junior Wells and His Chicago Blues Band”

Steve Mann AT THE MATRIX

「Moscoso」のクレジットが入ったロックポスターとしての第一作品

1966 1st printing ¥50,000

Victor Moscoso “The Blushing Peony”

An extension of your skin the Blushing Peony

ヘイトアシュベリーにあった店の広告として制作された作品

1967 1st printing ¥25,000

“HAIGHT-ASHBURY SPRING MOBILIZATION CLEAN -IN”

Victor Moscoso

Neon Rose により一度だけコンサートの際に印刷された

1967 1st printing ¥25,000

Victor Moscoso “Otis Rush ”

Neon Rose #8

1967 1st printing ¥45,000

Victor Moscoso “Rites of Spring. The Cloud”

Neon Rose #11 1967 1st printing ¥45,000

すべてB3サイズ。フレーム付。

K.Yamaji

先ごろPOPEYEがリニューアルしました。

おしゃれの教科書の元をたどれば、1975年の『Made in U.S.A. catalog』の衝撃が大きかったことと思います。今、何気なくはいているLevis501だって、日本で本格的に広まったのは、たかだか40年くらい前なのです。そのきっかけを作った『Made in U.S.A. catalog』、私はリアルタイムで見ることはできませんでしたが、今見ても全然古さを感じません。

ジーンズはLevis501、足元はコンバースやワークブーツという永遠のアイテムはここから脈々と受け継がれていたのであり、自分の持ち物や、「いいもの」と言われているモノのうちアメリカ製がいかに多いか思い知らされます。

ここからさらにたどれば、『Sears』や『Whole Earth Catalog』などのアメリカのカタログ文化が今につながっています。

インターネットが普及する前までは、アメリカは国土が広いため、カタログ文化が発達していました。カタログには、その時代に生活する上で実用的であり優れたものを網羅されています。その1冊を見るだけで、時代がわかるといっても過言ではありません。

『Made in U.S.A. catalog ‘75』をめくってみると、『Sears』の日本での通販用広告にこんなことが書いてありました。

「縦28cm 横20.5cm 厚さ約4cm。頁数1390。シアーズカタログは若い生活者の生活マニュアルである。

シアーズが生まれたのは1886年。人々が辺境を求め西へ西へと進んでいった開拓時代すでにシアーズのカタログはテキサスの片田舎でも多くの家庭の暖炉の傍に置かれていた。開拓という日々のいとなみのなかで人々はカタログを利用した。

その後時代とともに改良されてきたシアーズの商品。あるものはネジ一つから取り換えられあるものはより機能的な形となりさらに新しい多くの商品が加わった。

きょう日本で。たとえば自転車の載っている頁をひらいてみる。キャプションのひとつにはコースターブレーキ(ペダルの逆踏みで制動する方法)と説明されている。これは一例である。すなわちあるひとつの商品がもっている本質的な意味においてはアメリカも日本も差はない。けれど生活の道具としてうまくきのうさせるその方法においてデザインがつくりが違っている。

シアーズのカタログに載った70,000点の商品。そのひとつ一つの違いに気づきはじめたとき若い生活者の日常はにわかにあたらしい方向に歩きはじめる。

なぜならモノに共鳴し選択するということはそれをつくった人々の文化をも共有しようとする姿勢だから。シアーズでいえばアメリカという国の合理的な生活のしかたあるいはその匂いを日々のなかで体験するということだから。」

1975年の日本でのシアーズの紹介を見ると、アメリカがまだ遠い憧れの国で、その製品の良さ、生活のしかたを学びとろうとする姿勢にグッときます。

今は、いいと思ったものをすぐに入手することができてしまいますので、こういった生活全般を見渡せるカタログが作られることはもうこの先ないでしょう。

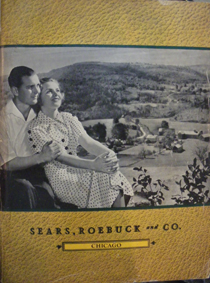

そんなシアーズカタログが3冊入荷しました。

その時代の服の形や生地のパターンなど、デザイン資料として、とても充実しています。

1937年春夏号 。戦前のシアーズカタログはとても珍しいです。

全体的にセピア色の写真が多いのですが、中には女性服の生地サンプルが貼り込んであるページもあります。(下右ページ 水色の花柄の生地)

Sears 1937年春夏号

天少水シミ

¥15,000

クリスマスの飾りや、ギフト商品、パーティー用の服など、全体的にウキウキした感じの号です。子供のドレスもかわいい。それに、赤いセーター、赤いジャケット、赤のチェックのスカート、赤いローブ……赤い服がたくさん載っています。でも、クリスマスだからって赤い服着るでしょうか?

Sears 1959年クリスマス号

¥9,500

ぬいぐるみやバービー、GI Joeのフィギュアやビリヤード台まで、子供へのプレゼントが充実しています。

Sears 1964年クリスマス号

¥9,500

こちらが元祖通販カタログ「Montgomery Ward 」。

シアーズに先駆けて、1872年に発行したのが始まりでした。

特に洋服が充実しています。

Montgomery Ward 1949-1950

¥12,500

Uehara

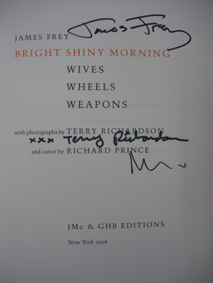

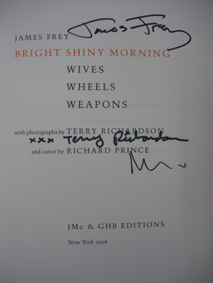

『刺繍の男(Tatoo You)』、ローリング・ストーンズの1981年にリリースされたアルバムのタトゥー入りのミック・ジャガーのジャケットは、ストーンズの中では『山羊の頭のスープ』と共に、僕のお気に入りのデザインである。アートワーク以外でも、中身も良い、特に4曲目のキース・リチャーズがボーカルのLittle T&Aは最高にカッコいい。噂に聞くところでは、LIVEでは人気がないのか、トイレタイムだそうだ。(アメリカでは?)なんと、このアルバムにはジャズ界の巨人ソニー・ロリンズが参加しているという、愛すべきアルバムだ。今回紹介する一冊は、ジャケットカバー顔負けのタトゥーをした奴らがぞろぞろ出てくる。テリー・リチャードソン、リチャード・プリンス、そしてジェイムズ・フレイ。現代のアメリカン・カルチャーを代表する3人が顔を並べたユニークな一冊がここにある。しかも、3人のサインが三角形を作るレザボア・ドックス状態という代物である。

テリー・リチャードソンと、リチャード・プリンスはよく知っているが、ジェイムズ・フレイは名前と、回想録なのか自伝的小説なのかで、物議を呼んだ作家程度の認識だったので、今回取り上げるにあたって彼のバッシングを受けた処女作『こなごなに壊れて(A Million Little Pieces)』購入し、一気に読んだ。「飛行機の後部座席に寝かされていて、自分の顔にはえぐれたような傷があり、前歯もなければ鼻も折れていた…。」こんなショッキングなシーンでいきなり始まる物語は、事実をもとにしているだけあって心に響く。大筋はジャンキー達が治療施設

で悪戦苦闘し、家族や友人、恋人の愛に目覚めるといった自己回想物の作品で、全編に老子の教えがバック・ミュージックとして聞こえる秀作だ。バロウズ以来の衝撃という触れ込みらしいが、そうは思わない。バロウズの『ジャンキー』に出てくる人物は、なんにも悪いと思ってないし、愛なんかにも目覚めない。絶対的な快感に支配されている『ジャンキー』の文体は乾いていてクールだ。やっぱり、格が違うのだろう。

この本に収録されている、ジェイムズ・フレイの小説のために撮影したテリー・リチャードソンの写真は、小説にも出てきそうな、どうしようもない奴らばっかりだ。スキンヘッドでタトゥー、今までマトモな職に就いたことなんか一度もないようデカイ銃を持つギャングや、薬のためなら体を即売しそうなセクシーな子持ちの女だ。そして、これに乗ってクラックや、スピードを調達(レイズ)しに行きたくなるゴテゴテしたアメ車だ。そもそも、撮影している本人が小説の登場人物なみにキャラクターが良いので、かなりイメージをシンクロ出来るのは嬉しいし、笑える。フレイの小説に出てくる、依存症者達が自分の過去を笑いのネタにして語り合う良い場面があるが、こういう話は笑劇で迎えてやるしかない。そもそも、ラジオや新聞の悩み相談やなんかは笑って聞くものなのだから。

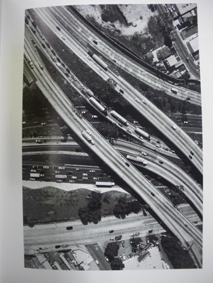

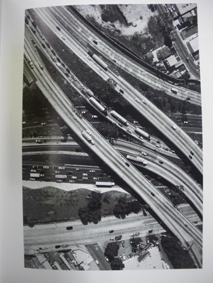

この本の中で、異彩を放っている写真がロサンゼルスの高速道路をモノクロームで上空から撮影した写真だ。テリーには珍しくクールな視線で淡々と撮影している感じがとてもいい。細胞分裂をし続け、増殖していく建物やハイウェイ。そのなかで蠢くウィルスのような人間達。この写真を見ていると地球からすれば、我々人類がいかにウィルスなみにいやらしく過剰に増殖し、好き勝手にやっているのが分る。それは、がん細胞と同じくストッパーが外れた暴走進行形のジャンキーみたいだ。DNA螺旋構造を擬態したハイウェイ場で起こっているいることなんか、観る位置を変えれば、良くも悪くも観察者の見方一つで変わる。地上での戯れ言は、マクロで観ればカワイイものだし、ミクロで味わえば、深刻だ。

テリー・リチャードソン、リチャード・プリンス、ジェイムズ・フレイ、この中でなんといってもミステリアスで魅力的なのがリチャード・プリンスだろう。かつて美術評論家S.Nに、オカマのサンプリングと言わしめたこの特性の無い男の、アメリカの象徴的な表層だけをかすめ取る作品は、アメリカの大衆の欲望そのままに見える。したたかなその手口は、匿名の天才ハッカーのようだ。僕は、いまだにこの男の顔を覚えられない。しかも、この本では表紙(裏)だけという潔さ。この3人のアメリカ人が世界中のドロップ・アウトしたキッズや、セレブの財布の紐を緩めさせ、欲望を増殖させるのは愉快でたまらない。前記したキースのLlittle T&Aの”T”は”Tits”でパイオツ、”A”は”Ass”でケツだ。増殖の原因は確実にこれだ。

『Wives,Wheels ,Weapons』James Frey Terry Rchardson Richad Prince

HC 3者サイン入 JMc & Ghb Editions 2008

¥45.000

ハヤシユウジ

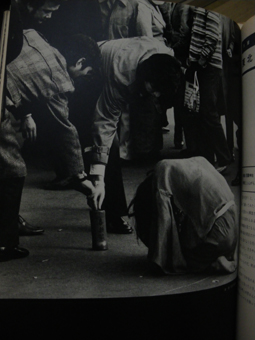

ギリヤーク尼ケ崎は、1930年北海道函館生まれ、邦正美に師事して現代舞踊を学び、1957年にデビューし、1968年から街頭での大道芸に転向。現在も公演を続けています。

本書は、各地で公演したときの記録がギリヤーク尼ケ崎自身の言葉で綴られており、

さまざまな場所で踊った写真が多数収められています。

(渋谷ハチ公前)

1968年当時の渋谷や上野の様子が生々しく浮かび上がってきます。

駅前は、広場があるといっても、交番がすぐ近くにあり、警官が見張っているだけでなく、ヤクザの人がいたり、新宿にはフーテン族と呼ばれる人たちもいたり、政党の演説が入ったりもして、最後まで踊れるか不安と緊張のなかで彼はドーランを塗り始めます。

1957年にデビューしたものの、舞踊を教えながら食べていくという目論見が外れ、1968年当時、彼はもう38歳になっていました。

一日一日追いつめられていく中で、舞踊で生計を立てていける方法はないものかと毎日考えていたときに、子供の頃に見た、街角で芸を演じながら細工飴を売っていた親子を思い出し、街頭で踊ってみようと思い至ったそうです。

「街頭で踊るという考えが浮かんできたのは、必ずしも生活のためばかりではなかった。私自身の内面生活の危機感があった。私が秋田の大館で過ごした数年間は、自分というものをじっくり見つめることができた。また、周囲の自然の景色を眺めながら、いつも新鮮な気持ちでいられた。しかし、再度上京して夜警をしているうちに肉体的に疲れて、退職する頃はいつの間にか日々の生活に無感動になっていった。その前、掃除夫をしていた頃は、まだ心にゆとりがあった。都会の片隅を流れる小川の水音にじっと耳を澄ませば、我を忘れて大河の流れを思い、自然の懐に飛び込むように神韻縹渺とした仙境に遊ぶことができた。しかし、今は薄汚いドブ川でしかない。雲や風を友とし、道端の小さな小石の存在にも感動した私の心は、いったい何処へ行ってしまったのだろうか。そして孤独は私から逃げていった。このことは、私にとって何よりも恐ろしいことだ。」

「日が経ったが、街頭で踊ろうとする決心がつきかねていた。しかし、ある夜寝床の中でまどろみながら、死んだ肉親のことを思い出した。“私もいつかは死ぬんだなあ、それならば人間らしい本当の生き方をしてみたい。大道芸人でよいではないか。このごみごみした東京の生活から、本当の人間と人間の心のふれあいみたいなものが、街頭で踊ることによって生れてくるかもしれない。”」

「“そうだ、人がどんな目で見ようと、街頭で踊って喜捨を貰い、なんとか自活して母を楽にさせたい。私の全存在を賭けて、自分の本当の生きざまを踊るんだ。街頭で踊ることによって、自分を捨てていこう。そして生身の己の姿をじっくりと見つめていくことによって、少年の頃から心に抱いていた、遠い遠い昔から脈々と生き続けている宇宙の命にいつの日か会えるかも知れない。”そう思ったとき、私は再び生きていこうとする本当の勇気が湧いてきた。」

ギリヤーク尼ケ崎の文章は、実に鮮明で胸に迫ってきます。

純粋で繊細な精神を持ち、自身に忠実に生きなければ、魂が殺されてしまうような人だと思いました。

彼の繊細な感性はどういうところから生まれてくるのでしょうか。

前出の、

「そして孤独は私から逃げていった。このことは、私にとって何よりも恐ろしいことだ。」

という文章が印象的でした。

「秋田の大館で過ごした数年間」にさかのぼってみると、彼は1959年〜60年の頃に、大館の神社の境内で舞踊の練習をしていました。

裸同然の格好でいるために様々な事件の疑いをかけられたりしましたが、それでも、彼は全身に気力が漲っていて、このように綴っています。

「私の心境は爽やかだった。名もない野辺の雑草や小さな石、小川の流れ、その他諸々の自然の景色の中に美を感じて、終日見とれていた。また練習の帰り道、道端の地蔵さまに深い愛情を覚えて佇んでいたこともあった。それから、物が実によく見えた。野に咲く一輪の花に心ひかれてしばらく見とれていると、その花に私自身の心を感じた。また風になびく柳を見つめているうちに、いつの間にか私の体も軽くなっていった。そして、柳の糸と一体になって踊り狂い、私の心は風と共に平野を彷徨い続けた。」

踊りを通して人間的なふれあいを感じるということが、とても胸に迫ってくるのは、

彼にとって踊りが人生そのものであるということ、

そして、用意された舞台があるのとは違って、街頭で踊り喜捨だけで生活をするということが根底にあります。

見る者は、まさに彼の生きざまを目撃するのです。

ギリヤーク尼ケ崎の言葉を通して、「生きるとは何か」ということを突きつけられます。

深い悲哀があるからこそ、小さな喜びがいかに尊く美しいものか、深く考えさせられます。

現在も街頭公演が行われているので、ぜひ一度生で体験したいものです。

『鬼の踊り―大道芸人の記録』

ギリヤーク尼ケ崎

初版 ブロンズ社 1980年

SOLD

Uehara

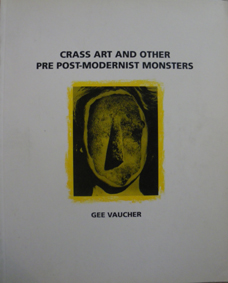

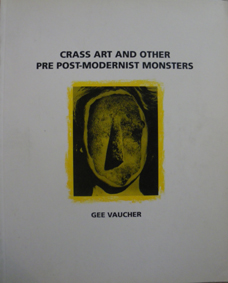

1945年イギリス生れのアーティスト・活動家のGee Vaucherは、70s〜80sに活躍したアナーキーなパンクバンド「CRASS」のメンバーとしてアートワークを手掛け、作品を通してメッセージを発信してきました。

アナーキズムやパンクと言うと、つい過激なイメージを思い浮かべてしまいますが、Gee Vaucherの作品集を見ると、とてもラディカルに物事をとらえていて、メディアが伝える情報の氾濫をよく見直し、社会の真実を見出そうとしているのがわかります。

終戦直後の混乱の最中に生まれ、表向きには社会は平和に向かったように見えても、核の時代の幕開けでもありました。

Geeは、家は貧しくても、想像力豊かで理解のある両親や隣人に囲まれて過ごしました。子供の頃に、父親がよく子供たちや近所の人におもしろい話を聞かせてくれたそうで、なかでもこんなエピソードがありました。

戦時中に近所に爆弾が落ちて、父親の飼っていたニワトリに爆弾の破片が当たり、父親はあわててニワトリの首をつかんで隣の家の人に叫びました。

父親:「針と脱脂綿を持ってきてくれ!」

隣人:「何色の脱脂綿がいいの?」

Geeにはこのエピソードがなぜかいつも頭の片隅にあり、不条理のなかで希望や笑いを持ち続けることがGeeの人間的な基盤を作ったようです。

グヮッシュ、コラージュ、パステルなどで構成された作品には、恐怖や痛みの描写が多く見られます。コラージュによってゆがめられた無気味な顔、仲良さそうな家族のイメージには狂気が感じられます。社会に溢れるイメージをゆがめることで、見慣れた風景に別の視点からリアリティを与えています。Geeは、私たちが「現実」と思い込んでいることに、別の可能性があることを知らせようと、私たちを揺さぶり覚醒させようとします。自分自身の眼で物事を見ることができれば、暗鬱とした社会に血路が開かれると信じて。作品のテーマのおぞましさと、表現の美しさ、そしてその根幹を支える楽観性とのギャップにこの作家の人間の深さを感じられて興味深いです。

Gee Vaucherの第一作品集となる『Crass Art and Other Pre Post-Modernist Monsters』には、1962年から1997年までの、雑誌や新聞で掲載した作品、「CRASS」のアルバムジャケット、小部数で手渡しで配布したポスターなどが、Geeの文章とともに年代順に収められています。zine cultureの先駆けでもあります。真に社会を見つめて闘ってきたアーティストの作品に触れてください。

『Crass Art and Other Pre Post-Modernist Monsters』

Gee Vaucher

SC 地少汚れ AK Press/Exitstencil Press 1999

¥15,000 SOLD

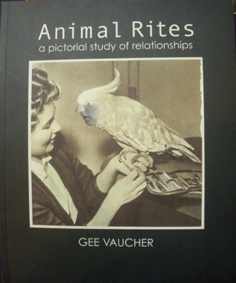

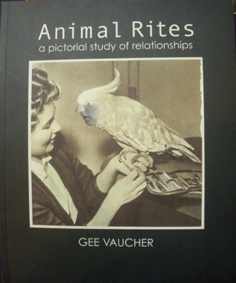

こちらはGee Vaucherの第二作品集。

動物をテーマに、人間の顔をコラージュした作品を40数点収録。

” All humans are animal, but some animals are more human than others.”という序文ではじまるユーモラスでシニカルな作品集。何かもの言いたげな奇妙な動物たちが愛らしく見えてきます。

『Animal Rites a pictorial study of relationships』

Gee Vaucher

SC Exitstencil Press

¥7,500

Uehara

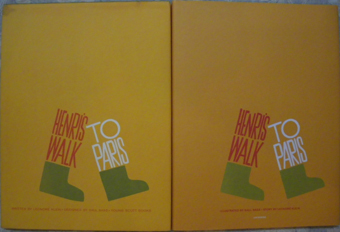

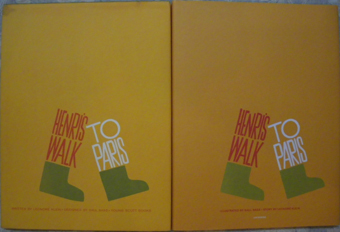

Saul Bassの『Henri’s walk to Paris』が入荷しました。

今回はとても珍しいカバー付き、しかも真鍋博旧蔵品です。

もともとマニアの間では幻の絵本と言われていて、最近、復刻版が出版されたために特に知名度が上がりましたが、復刻版の初刷も、もう入手が難しくなってきたようです。

ここではせっかくなので、初版と復刻版とを見比べてみましょう。

まず、版型はほぼ同じに見えますが、復刻版のほうが若干大きめで、紙が厚いため厚みも重みもあります。

(左が初版、右が復刻版)

表紙の足のイラストの下、著者名・出版社の書いてある赤い文字は、初版のほうは、文字が地面のようになっており、目線が右へ向かうデザインとなっていますが、復刻版のほうは、文字は中央揃になっていて、目線の誘導が止まってしまっています。(奥付ページも同じく)

次のページは、一面に文字が敷き詰められていて、初版は文字がきれいにおさまっているのですが、復刻版は上下がトリミングされて文字が切れてしまっています。

(左が初版、右が復刻版)

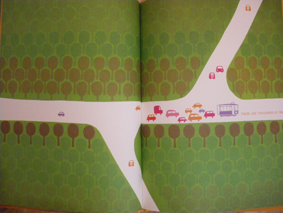

そして、絵本にとっては致命的と言っていいほど色味が全然違います。

初版では、隅々まで行き届いたデザインセンスとヴィヴィッドな色に目を奪われて、すべてのページを額に入れて飾りたいと思ったほどでした。

復刻版のほうはちょっと濃い目なのかな、くらいに思って見ていきましたが、全体的に色彩のトーンが暗く、色調の差が少ないのです。

(左が初版、右が復刻版)

たとえば、初版では森の中の家の白さが木々のコントラストで浮き上がって見えるところが、復刻版では全体的にうすぼんやりとして見えたり、目がチカチカするほど鮮やかな赤とピンクのバスが、そこまで刺激的ではなかったり、木々と道路の絵ではグリーンの色あいが全然違っていたり、青の3色のトーンは小鳥の黄色と周りに見える表紙の黄色と呼応しているのが、復刻版は3色の差があまりなく、小鳥の色と表紙の色もちぐはぐだったりして効果的ではありません。画像ではわかりづらいかと思いますが、実際に並べてみると全然違います。

復刻にあたって、元版になるべく近づけるよう印刷するのは、ここを生かせば、どこかを妥協しなければならないといった大変な作業だったにちがいありません。初版のクオリティーを復刻版に求めるのは限界があるでしょう。

この絵本は、パリを目指してHenri君がワクワクしながら歩いていく冒険のお話なのですが、復刻版を見てからあらためて初版を見ると、絵とお話の相乗効果が本当に素晴しいのです。

初版には、最初に生み出すときの、作家・デザイナー・版元の三者がひとつになった魂のようなものが込められていたのではないかと感じます。

幻の絵本で入手困難だったものが、安価で多くの人に見てもらえるのは、復刻版ならではと言えますが、ちょっとした違いで全体の印象がこんなに変わってしまうことがわかりました。なかなか出合えないですが、Saul Bassの、緻密でありながらのびのびとした世界観は、ぜひとも貴重なオリジナル版で味わっていただきたいと思います。

『Henri’s walk to Paris』

Saul Bass(デザイン) Leonore Klein(文)

初版 カバー裏表紙少切れ 真鍋博旧蔵シール

Young Scott Books 1962年

¥95,000

ウィリアム・S・バロウズ卿が、思潮社の『バロウズブック』でこう言っている。「もし、書き方さえわっかたら、読んだら相手が死んでしまうようなものを書きたい。音楽でも、なんでも同じだー知識か、技術が充分ならできるはずだ」「革命は、他人を無視することから始まる」そう、人間でも象でも相手の息の根を一撃で止めるぐらいの力が無いと駄目だ。他人は無視しろ、恐怖は自分自身で作り出したモノだ。

21世紀に入り写真界でその可能性を感じさせたのは、ライアン・マッギンレイただ一人だけだ。ティーネージャーの裸の写真を一枚見ただけで、その事実が分った。みんなベッヒャースクールの亜流か、気の利いた都市や自然のランドスケープでお茶を濁していたが、正直退屈だった。特に日本の写真界は相も変わらず似たような作品の再生産にしか感じられず、爆発力は無かった。バロウズやジュネ、ゴダールやジョン・ウォーターズらの作品のように、批評の暇すら与えない炸裂した作品が見たい。もうホリエモンや、ひろゆきにカメラを渡して、資金力にまかせて撮ってもらったほうが、遥かにエキサイティングかもしれない。作者なんて誰でもいいんだ、ウォーホルのFactoryでは誰が何の持ち場なんて関係無かったはずだ、ウォーホルがそこに居ればいいんだから、ハッキリ言ってFactoryはホントスゴイね!!

世紀末から新世紀をまたいで、写真界は間違いなくウォルフガング・ティルマンズの時代だった。しかし、何処からか新しいスターは突然やってくる。それは一つの技術を機械的にマスターした画家志望や小説家志望、写真家志望etc…の人物からは難しい。バロウズはジャンキーで小説家、中原昌也はミュージシャンで小説家、エディ・スリマンはファッションデザイナーで写真家、港千尋は評論家で写真家、そしてライアン・マッギンレイはスケーターで写真家だ。

ライアン・マッギンレイは、1977年ニュージャージー州で8人兄弟の末っ子に生まれた。生まれたのが一番下ということもあって、両親も子供の写真を撮ることに飽きたらしく、ライアンの子供の頃の写真は5枚くらいしかないらしい。10代は「スケート・パンク」でジャンキーだったり、全身ラルフローレンしか着ない「ポロ・レイヴァー」になったりで素晴らしい経歴だ。なんと!!その頃の輝かしい栄光の時間も、写真はほとんど皆無。そしてニューヨークにあるパーソンズ美術大学に入り写真に目覚める。ざっとこんな感じだ。ライアンは、まるで人が常に自分に無い物を渇望するように、過去の自分の写真が無い事実をカバーするがごとく写真を撮りだす。ライアンの欲望は強烈で一気に写真界のスターダムに躍り出た。そうなんだ、人は過去の失われてしまう時を、常にねつ造の危機をともなう記憶(自分または、他人に)か、写真や映像というわずかな媒体のメモリーでしか捕らえることが今のところ出来ない。それゆえに負けるのが分っていても世界の断片を記録し続けるのだ。(なんという、いじらしい行為!!)

ライアンの写真は、若い男女が都会でいたずらしたり、裸で自然のまっただ中に放り出されて無邪気な自分の欲望にしたがって動き回る記録である。モデルになっている男女のイキイキした表情やユニークなポーズは幸福感の爆発を誘う。飛んだり跳ねたり、花火で遊んだり、みんなで裸で木に登ったり、ヤンチャのし放題だ。みんな広告のモデルみたいに美しい体をしている理由ではないが、個性的でチャーミングだ。ライアンの写真では、モデルのウィークポイント(コンプレックス)はスティグマへと一気にひっくり返る。当然だ、染みや、ホクロ、あるいは傷は、自分が自分であるための、表面的な他人とは違う徴だ。 気にするな!!ライアンの「Moonmilk」シリーズでは、洞窟をカラフルな光でライトアップし、サイケデリックで神秘的な写真を作り上げ、ライアンの卓越したセンスを本物だと僕に確信させた。続いてモノクロで撮られたポートレートでは、モデルと剥製を交えて、ファッショナブルでユーモラスな写真を発表し、とどまることを知らない。ライアン・マッギンレイのこれからの動向はチェックし続けなければならないが、才能が枯れる前に。いや、保守的になる前にぜひ一本映画を撮ってほしい。

ライアン・マッギンレイのように、そのシーンを一撃で変えてしまう存在は稀だ。どんな世界でもそのような人物は必要だ。サッカー選手でも、タコヤキ屋でも、占い師でもそうだ。あのジョン・ウォーターズの「ピンク・フラミンゴ」を観てアンディ・ウォーホルはこう言った。「僕が映画ですることは、もう無くなった」と。ウォーターズいわく「セシル・B/ザ・シネマ・ウォーズ」公開のため来日した時に、映画監督志望の若い青年にこう助言している。「上にいる奴らを、イラつかせる映画を作れ。そうすれば成功する。」そうだ、上に居座ってあぐらをかいている奴らの足を掬ってやれ!!

『Everybody Knows This is Nowhere』

Ryan Mcginley ライアン・マッギンレー

Dashwood Books 2010

¥18,000

林 裕司

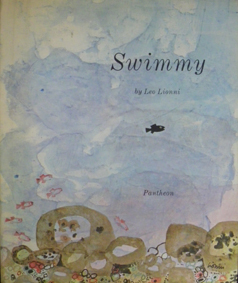

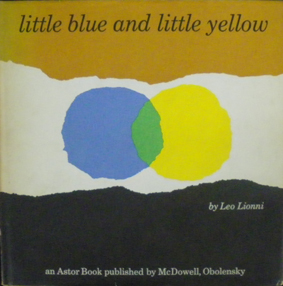

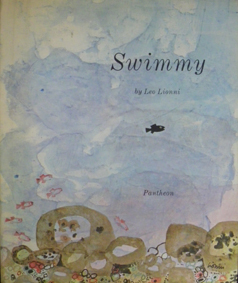

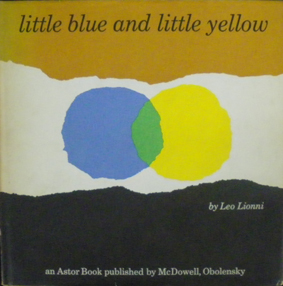

レオ=レオニは、1910年アムステルダム生まれ、イタリアで過ごした後、1939年にアメリカへ亡命。広告の仕事に携わり、1949年にアメリカのビジネス誌『Fortune』のアート・ディレクターとなり、1959年に『Little Blue and Little Yellow』で絵本作家としてデビュー。1962年再びイタリアに戻り、多くの絵本作品を残しました。

初めて『スイミー』を知ったのは小学校の教科書で、小さい魚が団結して大きい魚を追い払うというお話のほうが印象に残っていましたが、大人になってから絵本で見て、その絵本としての良さを実感しました。知っていると思っていたはずのお話が、絵本の大きな画面で見ると、色彩の豊かさ、海の世界の表現に目を奪われ、新しいものとして目に入ってきました。

クラゲの色の美しさ、海藻の模様、よくよく見れば、“もよもよした”海の感じや魚の肌感はデカルコマニーで、小魚の大群はスタンプ、海藻はスタンプかレースペーパーのようなものを使って繰り返していると思われます。海の景色を詳細に描かなくても、海に潜って探検しているような気分になるのは、この交り合う色彩のせいでしょうか。

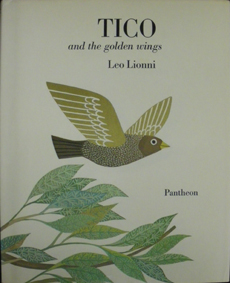

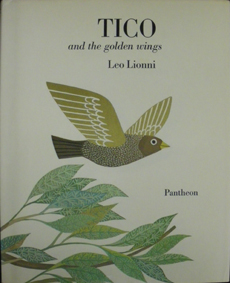

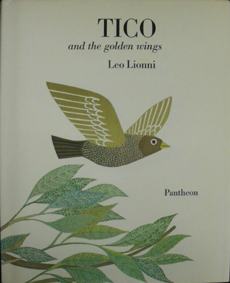

『TICO and the golden wings』は、金色の羽を持った鳥のお話で、レオニの作品の中ではあまり知られていない作品かもしれせん。2008年に日本版が出ていますが、表紙のデザインがだいぶ変更されていて、個人的にはこちらのオリジナルのストイックなデザインのほうが好きです。

この作品は、レオニがインドに旅行したことから、インドの伝統美術にインスパイアされて創られたようです。樹や葉の幾何学模様の繰り返しが多用されており、羽の金色がとてもきれいに印刷された、デザインの美しい絵本です。

「Swimmy」も「TICO」も、まわりのみんなとは違っている、というところからお話が始まります。他の人(魚・鳥)と比べて良いとか悪いとか、人とは違っているからみんなと仲間になれなくてさみしいという気持ちは、誰しも通る道でしょう。

レオニの絵本は、みんなそれぞれ個性が違っていて、ともすればそれはいじめの対象になりがちですが、違いを違いのまま受け入れるやさしさがあります。

『平行植物』という架空の植物の世界を実際に存在するかのようにまじめに解説する不思議な本も出すほどですから、レオニ自身、相当変わった人だったのではないでしょうか。

これらの絵本はイラストレーターの真鍋博氏が旧蔵していたもので、状態もとても良いものです。いい絵本をあらためてじっくりと眺める喜び、しかも真鍋博氏が持っていたと思うと、1960年代の空気も一緒にまとっているようで、さらに感慨深いのです。

(中央にあるシルバーのシールが真鍋博氏の蔵書のしるしです)

『Swimmy』

Leo Lioni Pantheon 1963 SOLD

『TICO and the golden wings』

Leo Lioni Pantheon 1964 SOLD

『Little Blue and Little Yellow』Leo Lioni

カバー背少テープ補修 McDowell 1959 SOLD

Uehara

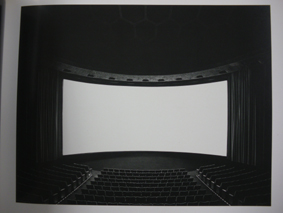

2011年最後のブログは、この人で締めくくりたい。自称、ポストモダンを見てきたモダニスト、写真界の天皇、その名はHIROSHI SUGIMOTOである。杉本博司については、プライベートなことから、技術的なことまで知りたいことが沢山ある。ブルータスの特集でかなり満足度の高い内容で全貌を知ることが出来るが、僕が知りたいのは、もっと細かいことだ。何処の店で髪を切っているとか、スタバには行くのかとか、よく買う服のブランドはどこなのかとか、ホリエモン事件をどう思うかとか、ニコ動派それともUstream派とか、好きなコメディアンは誰なのかとか、AKB48は知っているのかとか、コンビニで必ず買うものとか、ヴィスコンティ派それともフェリー二派とか、カップ麺派それとも袋麺派とか、靴下は履くのか履かないとか???etc.。

無論、こんなことを知っても杉本の作品を理解するのには、何の役にも立たない。しかし、彼の作品の完璧さ故に下らないことが知りたいのだ。2005年に森美術館で開催された「時間の終わり」展の中のイヴェントで杉本博司と都築響一とのトークセッションが行われ、僕はナマ杉本博司を初めて見に行った。その自信満々の成功のオーラ出しまくりの言動は、まさにアブラハム・マズロー博士の提唱する、自己実現を成功させた人間そのものだった。

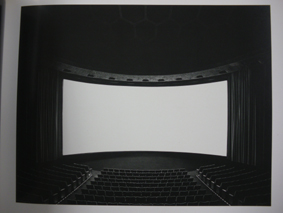

杉本の作品、海景、劇場、ジオラマ、建築、全てに共通するのは、出来事の不在である。いわゆる写真の特徴である、「イマ、ココ」が無い。視線を返さないアブソープションな、視線を中心にする物の無いオールオーヴァーな画面を前に、人は作品に包まれたような感覚になり、身体全体で作品を感じる。杉本の作品は、その大きさから、プリントの美しさまで、オリジナルで体感してほしい数少ない作家の一人である。写真集やホームページでザーット眺めるだけでこと足りる写真家が大半の中、貴重である。(本来写真は、こうあるべきなのかもしれない)森美術館での「時間の終わり」展では、そのあまりにも完璧な構成には、唸らされた。あるキュレーターどうしの対話で、「あの展示は、パーフェクトが過剰で若手の写真家のやる気を無くさせる」と言わせた程だ。しかし、モノクロ、銀塩写真の美しい写真の最後は、杉本に共に美しく死んでもらって、若い写真家たちは軽やかにポップにメチャクチャすればよろしい。

杉本と都築のトークセッションで非常に印象に残っていることがある。耳の不自由な人が杉本に「あなたの写真をみると音が聴こえる」という感想を述べていて何か心に引っ掛かった。音の無い人が聴こえる音、心で聴こえる音。そう、美術作品とは物を通じて心に響かなくてはいけない。あの、アート界の超人ハルク、ジェフ・クーンズも「アートは、見る者の中で起こらなければならない」と、インタビューに答えているし、僕も同感である。

フィルムや、印画紙が、販売店の隅っこに追いやられ、次々と雑誌が廃刊、休刊に追い込まれる中、自称最後の写真家の今後の活動には、興味をそそられる。ゴダールや、クリスチャン・マークレーのように過去の映画のアーカイブから作品を作るように、杉本にこれまでの写真家のネガから杉本独自の解釈で、新たにプリントした作品を作ってほしいし、彼のネガだけの展示とかも見てみたい。個人的に一番してほしいことは、オーストリアにある20世紀哲学界のスーパースター、ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインが、姉のマルガレーテのために作ったストンボロー邸(現在はブルガリア文化研究所)を、杉本博司にぜひ撮ってもらいたい。

2011年もあと残りわずか、3.11の震災もあり、いっこうにデフレ状態が続くこの世の中、たまには杉本博司や細江英公の重厚な写真で現実を忘れて、濃密な日を過ごしていただきたい。オリジナルを家に飾れるのは、リッチな人に限られるが、ネットや写真集なら手頃に見れる。写真や絵画はそもそも、それ自体メディア(情報の記録、伝達、保管などに用いられる装置)なのだから。

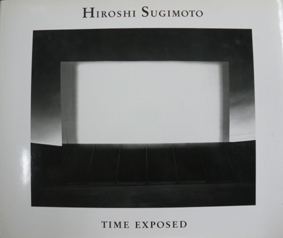

TIME EXPOSED

杉本博司

HC カバー Edition Hansjorg Mayer 1995

¥38,000

林 裕司

小学生の頃は、授業中に友達に手紙を回すのが楽しみだった。手紙といっても、他愛ないことを小さなメモ帳に書き、小さく折って、回してもらうのだ。何を書いていたかはもう忘れたが、先生にあだ名をつけてからかったり、好きな人と目が合ったとか、そんなようなこと。Twitterやメールがなかった頃は、とにかく、ノートの端やらメモ帳やら、手紙、交換日記など、「書くこと」は好き嫌い・上手下手にかかわらずいつも身近なものだった。

誰かに宛てなくても、自分ひとり書くことで、頭の中を整理したり、気持ちを落ち着けることができる。

言葉に表すと、今自分が立っているところがわかる。

これから何をすべきかがはっきりしてくる。

それに、何かを見て感動したり、驚いたり、わからないことがあったりしたとき、人に伝えたくなる。

もし、自分にとって言葉が身近なものでなかったら…と想像してみる。

日常生活のなかで言葉はあふれているかもしれないが、それらの言葉は自分自身と切り離された世界のことだとしたら…。

言葉は、人を傷つけることもあるし、嘘もつくし、誤解も生む。

しかし、私たちは言葉を味方にせずに、孤独をやりすごすことができるだろうか。

他者について思いを馳せることができるだろうか。

先日、『砂に咲く花』という本が出版された。

著者は、第2次世界大戦後、満州で活躍していた詩人・古川賢一郎氏。

56年前に書かれ、出版されることが叶わず散逸したと思われていた遺稿がこの度発見されて、出版化された。

古川賢一郎氏は、1954年に少年院「丸亀少女の家」で約1年間にわたり少女たちに詩を教えていた。その経験に基づいて、少女たちの日常を日記文学として描き、少女たちが実際に綴った詩と、転落少女の汚された精神からどのような詩の芽生えがあるか、少女たちの詩を分析・解説する。

ここに出てくる少女たちは、年齢的に16,7才が中心だが、学力は小学卒から中学1,2年程度が多く、しかも強い劣等感と反抗心を持った少女たちに対して、古川賢一郎氏は「草むら中で、独言しているような、深い寂寥感を覚え」ながらも、ものの見方や考え方の自由と、偽らない自己表現を強調し続けた。

そうして、少女たちの間で自発的に詩歌の会が生まれるようになる。

第一部では、ある少女の日記として日常生活がリアルに描かれているので、自分も同じところで生活する少女の視点でハラハラしながら読み進めてしまう。

そして、少女たちが書き綴った詩を読むと、それまでやり場のなかった感情や寂しさ、将来への不安や、日常のささいな喜びなどが飾らない言葉で表現されていて、詩の作品的価値よりも、少女たちが創り出す喜びと共に自己表現に自信をつけたことが大きな成果であったと思う。

奇しくも、令孫の古川耕氏は、賢一郎氏と会うことはなかったが、長年音楽ライターとして日本語ラップのシーンを見てきて、「言葉を手にすること」は社会の底辺でもがく若者たちにとって貴重な武器であり光であり続けている」と、まったく違うルートで同じ地平へ辿り着いていた。

「詩」というと、私は教科書で読んだ現代詩になじめず、自分の生活と地続きのものとは思えなかったし、いまだに「なんだかわからないもの」として興味があるのだが、『砂に咲く花』を読んで一番ハッとしたのは、賢一郎氏が「詩とは何か」というところで、ポエムとポエトリーの区別をし、芸術の根本としてのポエトリーに重点をおき現代詩の指導をしていたということだった。

それから「芸術の根本としてのポエトリー」という言葉に惹かれてしばらく考えていたところ、オクタビオ・パスの『弓と竪琴』のなかで以下の文に出合った。

「ポエジーは認識、救済、力、放棄である。世界を変えうる作用としての詩的行為は、本質的に革命的なものであり、また、精神的運動なるが故に、内的解放の一方法でもある。ポエジーはこの世界を啓示し、さらにもうひとつの世界を創造する。」

「詩的体験は、人間の条件の、つまり、まさにそこに人間の本質的な自由がある、あの絶え間ない自己超越の啓示にほかならない。」

芸術の根本としてのポエトリー(「ポエジー」と同義)とは、外界に対する感情のゆらめき、美の体験、すなわち世界を認識することであり、他者との関係性のなかで自己を捉えることであり、つまりそれは生きることそのものなのだと思う。

音楽も美術も、本質的にはポエジーの根から生まれているのだ。

世界に背を向けてしか生きられなかった少女たちに、世界をまっすぐに見る眼を教えた古川賢一郎氏の偉業。戦後の貧困の最中で、絶望の淵にあっても、決して詩だけは手放すことはしなかった。彼から詩を取り上げることは死を意味する。

詩によって必ずしも「救済」されるというわけではないだろう。しかし、言葉や表現に向かい合うことで、人生をみつめるきっかけになるはずだ。詩を書き続けるという行為が人間の精神的な運動であるならば、古川賢一郎氏の詩の授業は、「生きること」について考え実践する授業だったのではないか。

『砂に咲く花―女子少年院「丸亀少女の家」にて 』

古川賢一郎 編著

皓星社 2011

1,680円

Flying Books店頭で販売中!

Uehara