ブログ - Words from Flying Books

(Bauhaus Manifest)

(Bauhaus Manifest)

美術館などでこの絵を見たことがあるという人は多いでしょう。

グロピウスによる「バウハウス宣言」を掲載したパンフレットです。

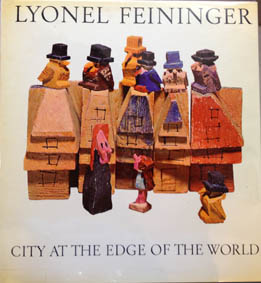

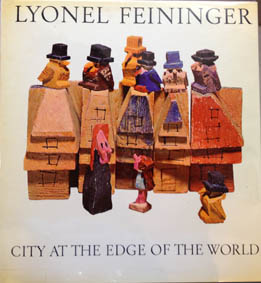

この口絵の木版画を作ったLyonel Feiningerという人は、ヨーロッパではカンディンスキーと並んで抽象画の作家として知られていますが、日本ではまだそれほど知られていないようです。

Lyonel Feiningerは、1871年ニューヨークに生まれ、ドイツで音楽と絵画を学び、

第一次世界大戦前はイラストレーターとして新聞にカリカチュアを描いていましたが、

この頃盛んだったムーヴメントや学派には特に属さず、カンディンスキー、クレーたちと活動した後、1919年にグロピウスの誘いで、バウハウスで教鞭をとりました。

ファイニンガーは、ドローイング、ペインティング、彫刻、版画など様々な手法を用いて作品を創りました。

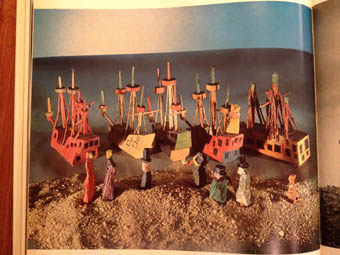

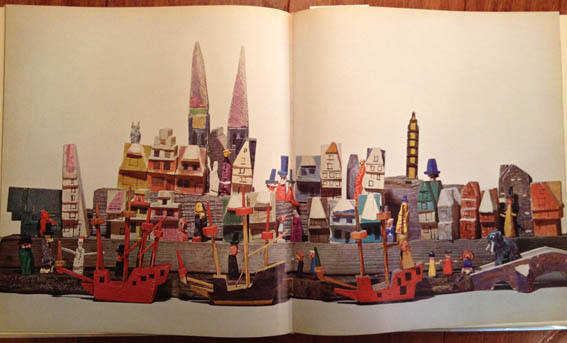

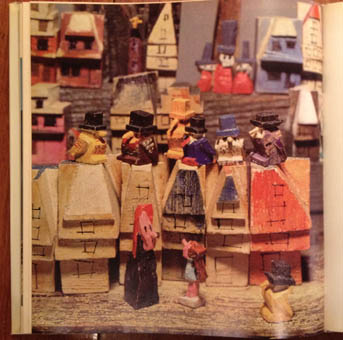

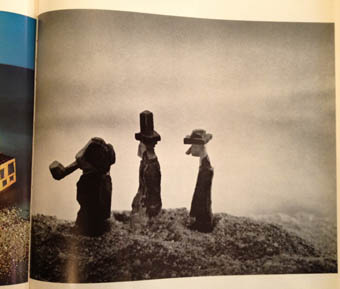

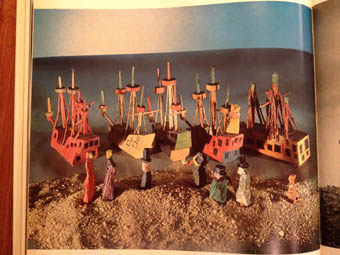

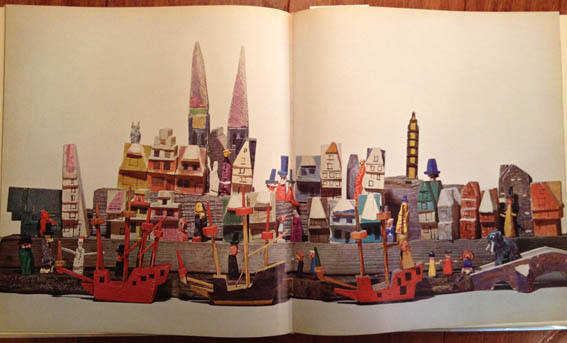

1965年に出版された『City at the Edge of the World』は、ファイニンガーの息子ふたりが彼の作品を紹介したものです。

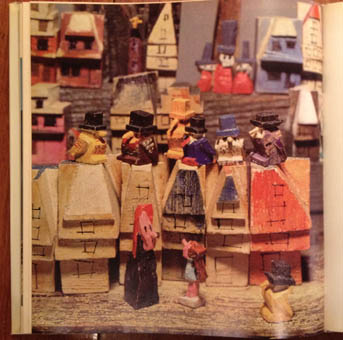

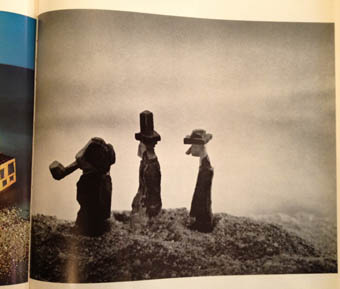

船乗り・パイプをくわえた人、帽子をかぶった鳥やおじいさんなど、素朴な木の質感が残る彫刻は、みんな愛らしく表情豊かで、家や舟が並ぶ海のそばの小さな町で本当に生活しているかのように見えてきます。

一見子ども向けのおもちゃのように見えるかもしれませんが、

遊びとアートとは元は根がひとつなのだと思います。

この人形たちを見ていると、自然と会話が聞こえてきそうです。

同じ人形が別の角度でも写されているのですが、見る位置によって印象が変わります。

顔や背中にはなんとも言えない哀しみや喜びが内包されていて、

いびつだけれど、大きな愛に包まれて生きているという感じがします。

自分もその町の住人になった気分で、いつまでも眺めていたくなる作品集です。

『City at the Edge of the World』

Lyonel Feininger

HC 函ヤケ

Frederick A.Praeger 1965年

¥5,000

Uehara

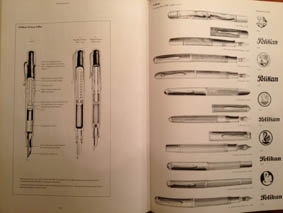

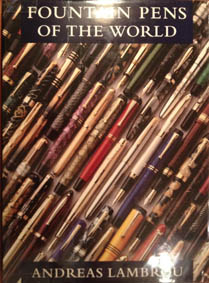

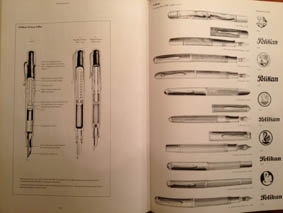

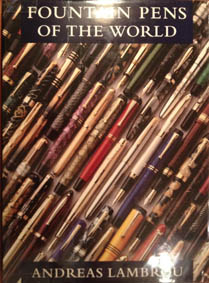

『Fountain Pens of The World』は、万年筆界の権威・Andreas Lambrou氏が集めた世界各国の万年筆(ヴィンテージからモダンまで)の、その歴史とブランドを豊富な写真と資料で紹介した非常に重厚な本です。

170ページ以上のフルサイズの写真ページには、約2000本の万年筆がカラーで実物大で見られます。

また、万年筆のメカニズムとデザインの発達を精緻な挿絵で紹介。

日本製の万年筆の広告。蒔絵がほどこされています。

今では世界的な権威であるAndreas Lambrou氏は、12歳の頃から万年筆を集め始め、「Pen World」や「Vogue」などのライターを経て、「Classic Pens Ltd.」という会社を設立。万年筆の修理と販売をおこなっているそうです。

私がお気に入りの1本を求めたのは16歳の頃、たしかOliveで見たフランスの万年筆(Recife)が素敵だと思って、渋谷のBleu Bleuetに買いに行ったのを覚えています。赤いマーブル模様の軸で、専用のアルミの筒に入っていました。「Recife」と走り書きした文字もカッコよく、持っているだけで大人になった気分。大事にしているうちにインクが固まってあまり使えなかったという苦い思い出があります。

ふだんはゲルインクのペンが使いやすいのですが、カバンにお気に入りの1本がいつも入っていて、ここぞというときにサッと出せるといいですよね。

万年筆で書かれた字を見ると、なんだかその人らしさが感じられて好きです。

字が上手でなくても、その人の字として愛着がわきます。

万年筆を手に持ったときの重さ、インクの色あい、軸の材質など、アナログな感じが古本にも似ていると思います。

質・量ともにこれほどの写真と資料が豊富な万年筆の本は類を見ないでしょう。

リファレンスとして万年筆コレクター必携の書です。

『Fountain Pens of The World』

Andreas Lambrou

HC Philip Wilson Publishers 1998年

14,500

Uehara

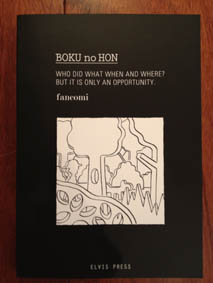

Elvis Pressから今夏出版されたfancomi初の作品集を入荷しました。

イラストレーター/デザイナーとして、雑誌、広告等で活躍中のfancomiによる「本」をテーマにした作品集です。

「本」の体裁をとっていますが、文章は書かれていません。

人物の顔はのっぺらぼうです。

はっきりとした線でありながら、描かれているのは「何か」。

その「何か」をとらえようとすると、するりと腕から抜けていってしまうような不思議な感覚に陥ります。

描かれた「何か」をどのように解釈するかはあなた次第。

そんな余白があります。

きっとこの本は、見る人の数だけ物語があり、見るたびに違う物語が生まれるのでしょう。

『BOKU no HON – WHO DID WHAT WHEN AND WHERE? BUT IT IS ONLY AN OPPORTUNITY. –』

fancomi

初版 Elvis Press 2013

¥1,260

『BOKU no HON 』の出版を記念して、原画展が開催されます。

こちらもあわせてご覧ください。

fancomi「BOKU no HON EXHIBITION 1」

at circle gallery & books

8月2日(金)― 8月12日(月)※(6日・7日・8日は定休日)

12時―19時

■金箔寺ワークショップin “BOKU no HON EXHIBITION”

8月10日(土)14時―18時

circle gallery & books

OPEN 12:00 – 19:00 [ 定休日 火曜・水曜・木曜 ]

〒186-0011 東京都国立市谷保5119 やぼろじ内

TEL / FAX 042-505-8019

www.circle-d.me

fancomi / 大森 純

プロフィール

1980年埼玉生まれ。

2004年A&A青葉益輝広告制作室入社。

2009年よりフリーランスのイラストレーター/デザイナーとして活動開始。

2010年第3回グラフィック「1_WALL」ファイナリスト。

その他多くの個展、グループ展で精力的に活動。

企業ロゴ、広告、書籍、雑誌、CD、グッズ展開、などジャンルに捕われず幅広く活動中。

http://fancomi.com

Uehara

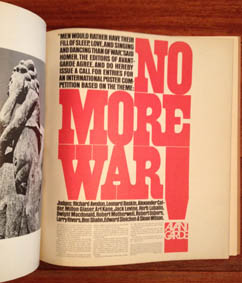

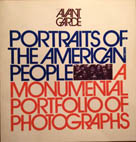

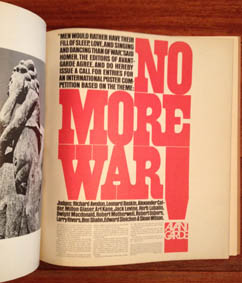

非常に個性的な編集者として有名なラルフ・ギンズバーグが、1962年の『EROS』、1964年の『fact:』に続き、1968年に発刊した『Avant Garde』。

アート・ディレクターは、『EROS』の頃からラルフ・ギンズバーグとタッグを組んできたハーブ・ルバリン。

14号のうち、こちらはマリリン・モンローのセリグラフィ(シルクスクリーン)が入っていることで非常に人気が高い号です。

12ページにわたってマリリン・モンローのセリグラフィが展開されます。

大胆でポップなカラーが今見ても刺激的。

これは世界最大の蛍光顔料メーカーのDay-Glo inkを使っています。

POP ARTのポスターのような贅沢なつくりです。

ハーブ・ルバリンがこの雑誌のために作ったタイポグラフィは、そのまま「ITC Avant Garde」という名前になりました。

本文の文字やレイアウトも美しく、POP ARTとベトナム反戦運動が全盛となる1968年という時代の熱さと、それを表現するのに効果的なデザインと技術が一体となって感じられます。

『AVANT GARDE #2(1968年3月号)』

The Marilyn Monroe Trip: A Portfolio Of Serigraphic Prints By Bert Stern

Editor:Ralph Ginzburg

Art Director:Herb Lubalin

Avant Garde Media 1968年

¥9,500

『AVANT GARDE』Vol.1〜14揃

Avant Garde Media 1968年〜1971年

¥148,000

『AVANT GARDE』Vol.1〜14揃

Vol.4裏表紙イタミ Vol.9ムレ Vol.14シミあり

Avant Garde Media 1968年〜1971年

¥78,500

Uehara

『I am a king』より

『サラーム・アレイコム』より

『サラーム・アレイコム』より

遅ればせながら2013年の始まりは、二人の巨匠の死によって幕が上がったと記憶する。一人は日本映画界の巨人、世界の大島渚、もう一人は写真界のキングこと、東松照明だ。東松照明は2012年にすでに世を去っていたが、遺族からの発表は2013年の1月だった。日本の戦後を代表する二人の偉大な芸術家の死に、一つの時代の終わりを感じた。昭和一ケタ代に生まれた二人は間違いなくオトナであり、社会的であり、それがゆえに、そこが限界であった。東松照明と大島渚世代の共通点は間違いなく戦争、そしてアメリカ二ゼーションだ。

『朱もどろの華』より

東松照明と言えば、今や巨匠の森山大道、荒木経惟の親分として写真界で大きな顔をしていた人物である。いわいるフランス映画界でのメルヴィル、ブレッソンである。東松照明のアシスタントへの夢やぶれて、細江英公のアシスタントになった森山大道のエピソードは有名だし、彼はいまだに東松の写真に対してのベタ惚ぶりを公言してはばからないし、森山の写真や名前の読み方の変化でもその影響が伺える。東松が参加していた写真家集団「VIVO」は、川田喜久治、奈良原一高、細江英公など個性的な写真家の集まりで、今見てもなかなか興味深い。なぜなら、いま名前を上げた写真家達は基本的に誰にも似ること無く、独自の表現を奇跡的に追求しているからである。「VIVO」が先にあってのその次に「プロヴォーグ」という流れは、歴史的必然である。そう、創造なくして破壊なし。また、メインカルチャーなくしてカウンターカルチャーなし。

『東松照明 日本の写真家30』より

東松の写真活動には、前期のシリアスなモノクロームの写真と、後期のストレートなカラー写真に分断される。しかしこの分断は常に往復可能である。前期の写真は後期のカラー写真の影として存在し、後期のカラー写真にはモノクローム写真からの時間の距離、敗戦や占領といった事実が、時間により風化せざるえないことを、あっけらかんと感じさせる。初期のモノクロームの写真は、内容抜きにしてもそのグラフィックのセンスは抜群である。森山大道はこれにイカレタのだろう。後期カラー写真では異様な存在感を持ち、ブキミな「キャラクターP」などは、東松の表現者としてのポテンシャルの大きさを嫌でも感じさせる。美術評論家の椹木野衣は、「キャラクターP」への愛を語り、むしろこれだけで良い言わんばかりである。モノクローム、カラー双方の写真が一つの「曼荼羅」あるいは、「アトラス」として再編集されたアクティブな展示が観られることを、今後ぜひ期待したい。

『I am a king』より

現在、東松照明は森山大道や荒木経惟の影に隠れて、その存在は若者に与える影響は決して大きくは無い。しかしその作品やライフスタイルを含め森山や荒木よりも注目に値するのは事実である。沖縄への移住や、デジタルへのなんら抵抗感を感じさせないスマートな移行は、東松の先入観なしに物事を観る視線、そのままである。東松の主観を排した客観的な視線は、オトナならではの視線である。個人的に偏愛しているのは「Visions of Japan」に収められたでの九十九里浜の漂着物を撮影した作品である。古代より漂着物は漂着神あるいは寄神として象徴的にあつかわれ、人々の心をくすぐる物である。東松はこの物質に対してのメランコリーや腐敗物への嗜好を廃止、さわやかに撮影している。表現意識が極度にそぎ落とされたその視線は、寒々として恐ろしいくらいだ。この機械のような目が、被爆した皮膚、あるいは「キャラクターP」のキメラ的風景を出現させているのはゾクゾクする。東松照明がもし映画を作るなら美しいホラー映画だろう。

『I am a king』より

日本の写真界も巨星が逝った後、残された者達で新しい歴史を作らなくてはならない。しかし、いま活躍し安定的な立場に居る者には期待出来ないだろう。KI賞とか、DK賞とかいう写真界の権威ある賞は、未だに古くさい手法の「うまうま」な写真のオンパレードだ。「うまうま」な表現とは、テリー・ジョンスン(湯村輝彦)が考えた「へた」と「うまい」の二項対立を超えたより多様な評価基準のことだ。そのなかで「うまうま」は4段階中で3番目だ。1位に「ヘタうま」を置き、2位は「ヘタヘタ」、3位は上述の「うまうま」、4位は「うまヘタ」である。この評価でいくと「うまうま」の写真押しではシーンを変えられない。出来れば、大いなる失敗を恐れない勇気ある者に光を当ててほしい。そこからしか次の時代を担う人物は出てこないだろう。もしかしたら作者はいらないのかも知らない。音楽界では、初音ミクがいるし、将棋界では次々と名人クラスがコンピューターに敗戦している。現実の世界では匿名のハッカー集団アノニマスなどが現実に影響を及ぼしている。コンピューターでも人間でもサイボーグでもヴォーカロイドでも何でもいい、新しいことをしてる作品が見たい。それはもう、人間が撮ってなくてもいいじゃないか。

『おお!新宿』より

ハヤシユウジ

『おお!新宿』

東松照明

初版 カバー少イタミ

写研 1969

¥250,000

『サラーム・アレイコム』

東松照明

初版 ビニカバー

写研 1968

¥38,000

『I am a king』

東松照明

初版 函

写真評論社 1972

¥35,000

『朱もどろの華』

東松照明

初版 写真専門学校による資料(76年)付

三省堂 1976

¥16,800

『東松照明 日本の写真家30』

東松照明

初版 帯背ヤケ

岩波書店 1999

¥5,000

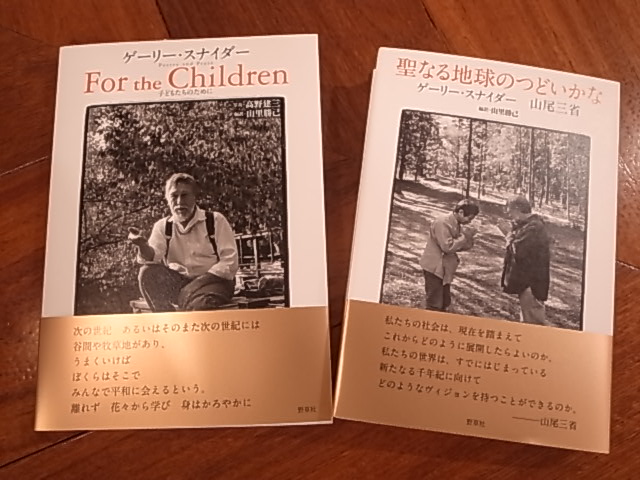

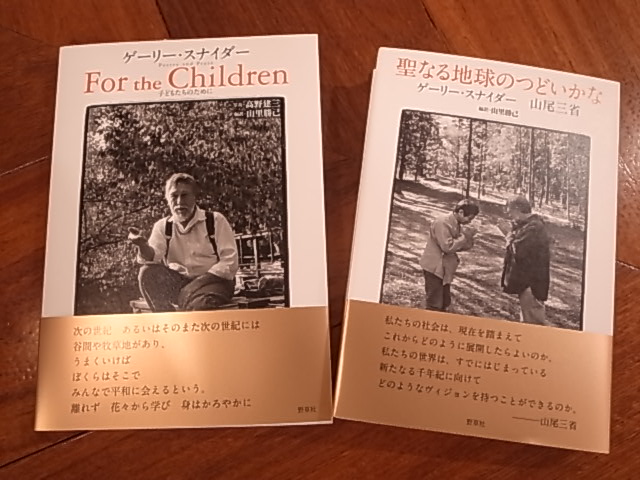

ゲーリー・スナイダー待望の新作、『子どもたちのために』と、以前、山と渓谷社から出て長らく絶版になっていた故・山尾三省さんとの対談集『聖なる地球のつどいかな』が野草社から刊行され、Flying Booksにも入荷しました!

『子どもたちのために』はフォト・エッセイ集とも言えるくらい、ネイチャー・フォトグラファーの故・高野建三氏による写真がたっぷりと添えられ、シエラの山中、キッキットディジーにあるスナイダーの自宅や、そこでの生活、思想がエッセイと詩ともに紹介されています。ここまでまとまって写真で紹介されるのは世界初だと思います。

『聖なる地球のつどいかな』は対談でありながら、詩も多数収録され、スナイダー、山尾三省、両氏の思想がわかりやすく語られてます。こちらにも高野氏の写真が多数収録されており、ネイチャー・ライティングや、バイオリージョナリズム等の入門としてもおすすめの1冊です。

Flying Booksの常連でもあった高野さんは昨年の夏に亡くなられましたが、この本をとっても楽しみにされていたので、刊行されたことを心よりうれしく思います。是非、手にとっていただければと思います。

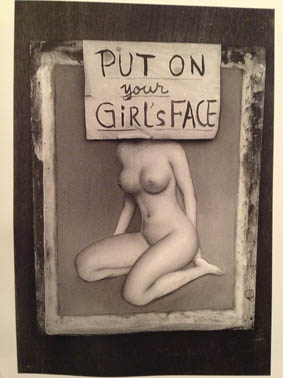

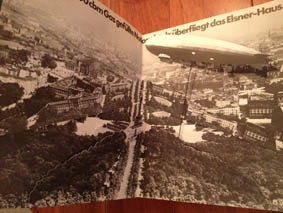

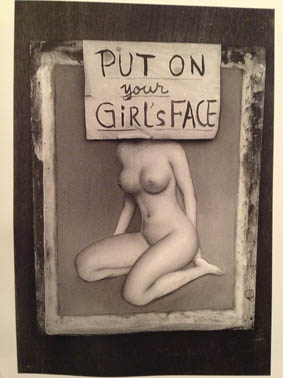

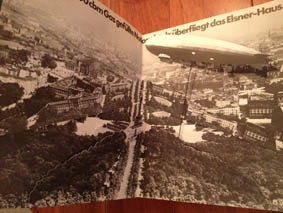

ドイツの広告界の伝説と言われるOtto Elsnerが1871年に設立した印刷会社「Elsnerdruck」の100周年を記念して作られた作品集です。

背はアクリルでビス留め、表紙はビニールカバーに印刷されています。

表紙からしてインパクト大なのですが、さまざまな印刷表現を見せるため、イラスト・写真・コラージュなど見開きで27枚に加え、仕掛けを組み込んだページが2点あり、

サイケデリックなレインボーカラーのイメージと、ナチス時代のプロパガンダを彷彿させるコラージュが入り混じっています。

写真に撮って気づきましたが、ひげもじゃの人の顔になっていますね。

じつはこれ、グレーの棒のようなものは、活版の活字が1本1本積み重なってできているのです。

さて、ここから仕掛けのページです。

木箱は厳重に閉じられ、そばに爆弾(?)まで備えて、ものものしい雰囲気の銃を持った警官たちに見つめられながら、観音開きのページを開いてみます。

この印刷会社の社長さんでしょうか?

なにか誇らしげでもあり、立派な会社であるような気持ちになって左右の観衆とともに見つめます。このおじさんの首のあたりを今度は上下2つにページが分かれていて、

それを開くと……

キュートな女性が出てきました。

上下左右にたくさんの観衆とともに、さらに左右にページを開くと……

また上下に開くと……

ヌードの女性が1人、2人、3人…と思いきや、片方メガネのおじさんにも見えるだまし絵。

警官→おじさん→かわいい女性→かわいい女性→おじさん/女性……。

このくり返しは一体何なんでしょう。

だんだんと何かに誘導されているような……。

さっきまで一緒に眺めていたはずの観衆は、ページを重ねるごとにおびただしい数のひとだかりになっており、今度はこちらが見つめられているような思いにさせられて、最後のページを開くと……

なんて厳重な!!

まったく手の込んだ造りになっています。

元から見直してみると、最初のものものしい雰囲気(爆弾まで置いて…)と、この何枚もめくる造りをひっくるめて仕掛けだったことに気づきます。

しかし、こんな立体的な演出を1ページに収めていることがすごい!

そして、次のページをめくると、POP-UPの仕掛けが!

歴史ある会社の100周年の、バカバカしいほどにカッコいい宣伝物。

復刊されることはまずないでしょう。

『Hundertfach: Bericht Einer Betrachtung.』

AD:Bodo Koechel

Elsnerdruck 1971年

65,000円

Uehara

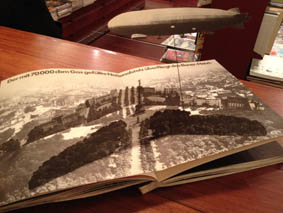

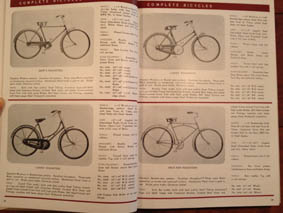

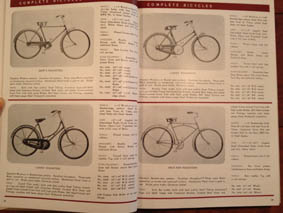

日本の自転車の技術力の高さを海外に宣伝するために作られたカタログ『Japan’s Bicycle Guide』。シリーズ最初の号がカバー付で入荷しました。(カバー付は超レアです!!)

『Japan’s Bicycle Guide』を開いて、扉のデザインを見たとき、文字の入れ方、余白の取り方で、「これはもしかして…」と思ったのですが、

アート・ディレクターは、自ら主宰を務めた機関誌『VOU』で国際的に活動し、デザインも手掛けていた詩人・北園克衛。

1950年当時、すでに何十年も前から日本産の自転車は海外に輸出されていましたが、戦時中は輸出が止まり、戦争の影響で工場も被害を被りました。

しかし数年のうちに戦前と同じレベルまで復興しただけでなく、車輪や部品の質を高め、さらには海外の顧客向けにトレンドを意識したデザインを考案して、他国が真似できないほど技術レベルが高くなっていたのです。

『Japan’s Bicycle Guide』では、ほぼすべての自転車を網羅し、さまざまな細かい部品やアクセサリーを紹介、そして日本全国600以上の協会会員の製品と会社の紹介が掲載されています。

ところどころに、観音像や抹茶茶碗や能面など日本文化を紹介するページも挟み込まれており、日本の宣伝誌の様相を呈しています。

後半の各社紹介ページもデザインが統一されていて、モダンで余白を活かしたデザインが魅力です。

巻末には、輸出業者各社のマークと名前・住所など連絡先一覧が美しくまとめられています。

自転車産業の歴史的資料としても価値が高く、日本が誇れる技術力の高さ、エディトリアルデザインの美しさぜひご覧ください。

『Japan’s Bicycle Guide 1951』

初版 カバー少スレ チラシ付 The Bicycle Industry 1951年

¥95,000

上原麻紀

かつて「第一書房」という出版社がありました。

大正末年から戦前の昭和期に長谷川巳之吉が創業し、書物の美にこだわり、

絢爛とした造本の豪華本を刊行、「第一書房文化」と讃えられたことで知られています。

その「第一書房」から刊行された堀口大学訳の詩集や海外文学がまとめて入荷しました。

昭和初期のものにもかかわらず、コンディションが良いものが多いです。

革装や天金を施しているものや、渋い函から出したときの思いもかけないような美しい装丁、ずっしりとした重厚な本もあれば、厚みのわりに空気のように軽い本もあり、手元に置いて大事に何度も眺めたくなるような本ばかりです。

いつか、目が見えなくなってきて、最後に何か一つ読むことができるとしたら、いつまでも噛みごたえがあって浸っていたいようなものがいいだろうなあ……、昔の人の詩や文章には時空を超え、それだけの耐性があると思うのです。

そう思って背筋を伸ばして開いてみると……。

「何故に、海の眺めは、無限に永遠に快適であるか?」

(ボオドレエル『感想私録』 赤裸の心 より)

この問いに対して、真剣な答えが続くわけですが、

一つひとつが短いので、パッと開いたところで、考えたこともないような淵に落とされるような衝撃があります。

しかし、これが生涯最後の読書だとしたら、悔やむに悔やまれないどころか、案外すっぱりと諦めがつくかもしれません。

堀口大学の訳は言葉が美しいので、本当に座右の書となるものが見つかるかもしれません。ここでは入荷品を一部紹介いたします。

この他、グウルモン、モンテルラン、マルグリット・オオドゥウ、ポオル・ヴァレリイなども入りました。

ぜひ店頭でご覧ください。

『空しき花束』堀口大學訳詩集

初版 天金 印有 函少イタミ

第一書房 大15

¥10,000

『感想私録』ボオドレエル

初版(1200部)革装 三方金 函背小印有 第一書房 昭8

¥7,000

『人間の土地』サン・テグジュペリ

初版 函

第一書房 昭14

¥5,000

『南方飛行』サン・テグジュペリ

新装版 函

第一書房 昭12

¥4,000

『ソヴエト紀行修正』アンドレ・ジイド

初版 帯 函 昭12

¥2,500

上原麻紀

ジャン=ピエール・メルヴィル監督の愛すべき作品『マンハッタン二人の男』に出てくるカメラマンのデルマスは、発見した死体を厚顔にも演出をして撮影しようとする。しかし、メルvヴィル自身が演じる記者モローに叱責を受け、残念ながら阻止されてしまい、大衆が朝食と共に楽しむ娯楽を寂しいものにし、デルマスに与えられる報酬も名声もわずかなものにした。このデルマス役を演じたピエール・グラッセの好演を観て、ジャン=ポール・ベルモンドがビビったというのも確かにうなずける。この素晴らしいフレンチ・ノワール作品に魅了された僕は、カメラマンのデルマスに、いかがわしさ満載のManhattan Noir King Weegeeウィージーをダブらして観た。確かにウィージーもやるだろう、いや、絶対にやっている。そりゃ、やるよね。ニューヨークで起こる事件に、警察より早くシボレー・クーペで押し掛けて撮りまくって帰る。死体一体につき3ドルとかで売りに出す即物的でドライな感覚、たまりません。

ウィージー、この男を初めて知ったとき、一番印象的だったのは本人のポートレートだった。大判カメラにストロボ、葉巻にドングリ目。ギャング映画に出てくるマフィアという風貌に、そのままだなと思った。そのままとは、ウィージーの写真が如何にも、こういう人物が撮っていて欲しいという、僕の欲求にドンピシャだったからだ。当時、写真家を知り始めた僕は、友人達にウィージーの写真と、本人のポートレートを一緒に迷惑にも強引に見せ、「なっ、そうだろ!」と言って、一人ゲラゲラ楽しんでいた。もう一人、そういう僕の身勝手な行為にあった写真家は、ジーザスの人形付きの仮面をつけたウィトキン、ただ一人だ。事件現場に葉巻をくわえたウィージーが現れ、バンバン撮る。服装もハッタリも大事だ。警察や、野次馬、被害者も、現場の雰囲気が映画のようなら、そのほうがテンションがアガルに決まっている。せっかくの事件なんだから。今や残念ながらがアーティストが、自身の観てもらいたいイメージを保つのは非常に難しい、SNSやブログなどで自分を売り込む事が簡単に出来るが、その反対にどういう交友関係をしているとか、アップした写真などから個人の生臭い残り香が漂うからだ。もし、確実にイメージを確立したいなら、河原温のように、シュレディンガーの猫(生死が重なり合った状態:河原温は公的な場に一切現れないため、作品の発表からでしか生死を知ることができない。)的に生きるしかない。それか、開き直るかだ。

「Naked City」この素晴らしい写真集は、1945年に刊行され、瞬く間にベストセラーになる。あまりの人気にすぐにペーパーバックス版の廃価セレクト版が25セントで売られ、これも売れに売れた。このペーパーバックス版は、写真でしか拝見した事がないが、ホッチキスで乱暴に留められていて、暴力的な感じがウィージーらしくて良いらしい。「Naked City」に出てくる写真はどれも素晴らしい。ウィージーの現場をドラスティックに直視する態度は、冷酷に感じられるが、どの写真にも何かユーモラスな温かい雰囲気が感じられヒューマ二ティーがある。ロウアー・イースト・サイドのスラムの人々も、ハンカチで顔を隠すマフィアも、路上でピストルと一緒に転がっている死体もシミッタレた感じがしない。これは、本人の風貌や性格が影響してのことだろう。そこには、M下政経塾上がりの政治家のような上から目線は全く無く。真の人間同士の交わりが伺える。ボードレールの『パリの憂鬱』に出てくる小品「貧乏人を撲殺しよう」の対等な人間の態度にも通ずる感覚である。ウィジーの写真のノワールな快楽は、アメリカのギャング映画を観た後のような臨場感をもたらし、都庁をエンパイア・ステート・ビルにしたり、サイゼリアをブルックリンの安いダイナーにしくれる。そう、優れた作品は、出会う前と、出会った後の感覚に違いが無ければならない。

ウィージーのように写真も本人も魅力的な人物が、本当はアーティストとして猛威を奮って欲しい。僕のブログに何回も登場して悪いが、あのTrash King、ジョン・ウォーターズは、いまだに一人でヒッチハイクをしていると知って驚いた。素晴らしい!ウォーターズをピックアップしたグループが「何でヒッチハイクをしてるの?」と訪ねると、ウォーターズいわく、「人と出会ってSEXするいい方法だから」とのこと。感動しました。ウォーターズと知って拾った奴らもスゴイが、ダンボールに”ルート77の終わりまで”と書いて、ハイウェイに一人立つチョビ髭の妖しい男。まさに、こういう男の作品だけが見たい。ウィージーやウォーターズように悲劇的なシーンもカラッとしていて、感傷的にならない作品をもっと観たい。作品じゃ無くてもいい。一部の吹けば飛ぶようなキレイやカワイイとか、海外の街のスラムとか、女子高生とか、都市のランドスケープだとか、著名人の猫とか、日本人の肖像とか、わびさびとか、そんなことはどうでもいい。自分のイメージと向き合うとかショボイ感動とかサヨナラ。先日、来日中のポルトガルの映画監督、ペドロ・コスタにサインをもらいにトークショーに行った。そこでペドロ・コスタが言っていた。「今、映画(芸術)はある種の暴力的な挑発性が無ければならないし、映画(芸術)の文法なんて関係ないと認識すべきだ」と。そう、ナマな素材の暴力性ある作品が観たい。「ジョン・レノン対火星人」のような。

ハヤシユウジ

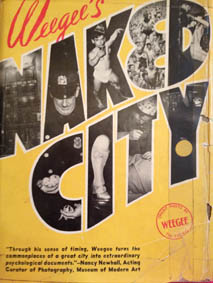

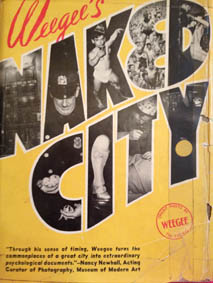

『Neked City』

Weegee

HC 献呈サイン・メッセージ入 初版 カバーイタミ・テープ補修(カバー2刷)

Essential Books 1945

¥200,000

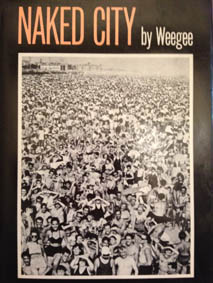

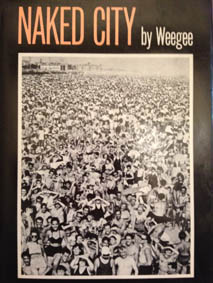

『Naked City』

Weegee

HC カバーイタミ Da Capo 1975

¥25,000

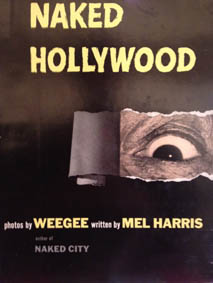

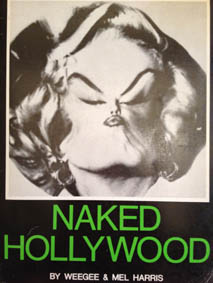

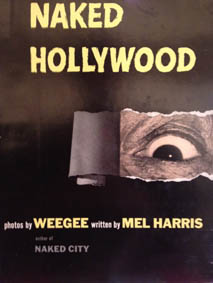

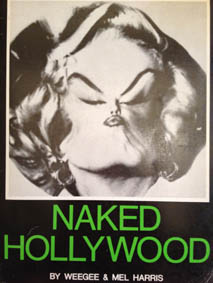

『Naked Hallywood』

Weegee

HC 初版 カバー少イタミ Pellegrini & Cudahy 1953

¥20,000

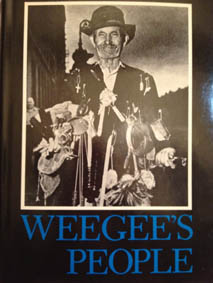

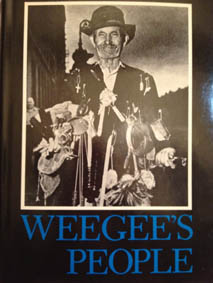

『Weegee’s People』

Weegee

HC カバー少イタミ Da Capo 1975

¥9,500

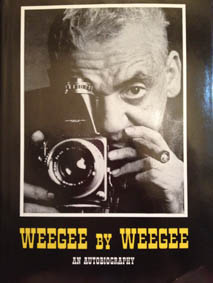

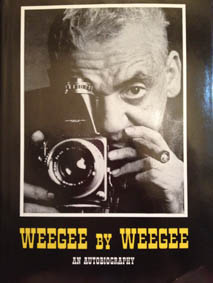

『Weegee By Weegee』

Weegee

HC カバー少イタミ Da Capo 1975

¥7,500

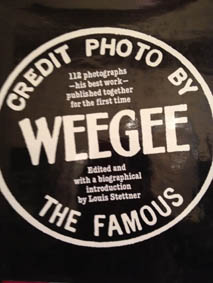

『Weegee』

Weegee

HC 初版 Knopf 1975

¥6,500

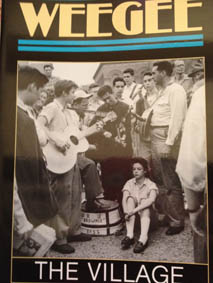

『Weegee』

Weegee

SC 初版 Da Capo Press 1989

¥5,500

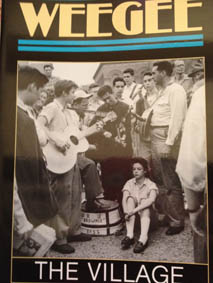

『Naked Hollywood』

Weegee

SC ペーパーバック版初版 Da Capo Press 1976

¥4,500